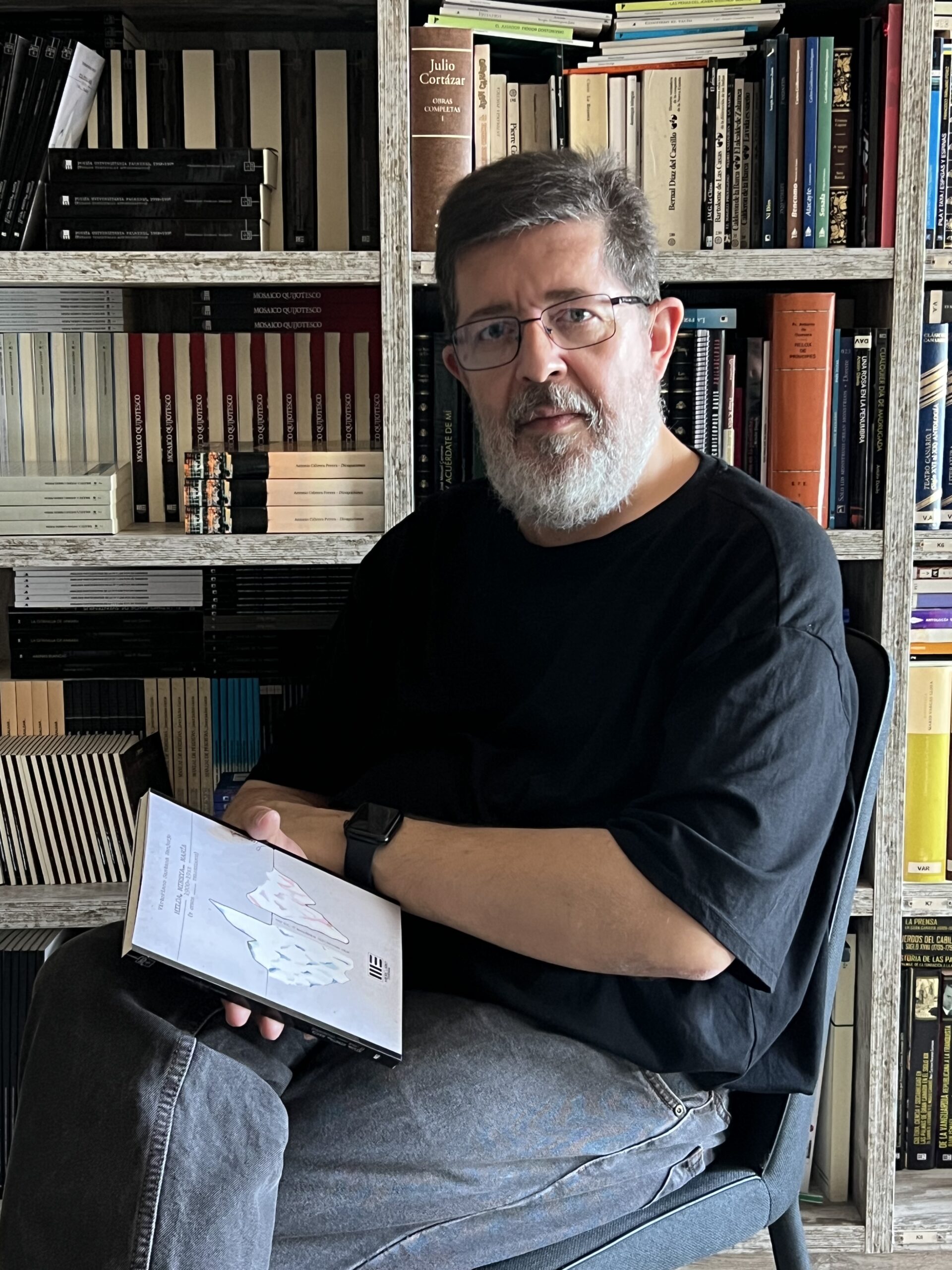

Entrevista de José Antonio Neketán publicada en el periódico La Provincia, versión digital, el 21 de octubre de 2025 y, al día siguiente, en soporte papel.

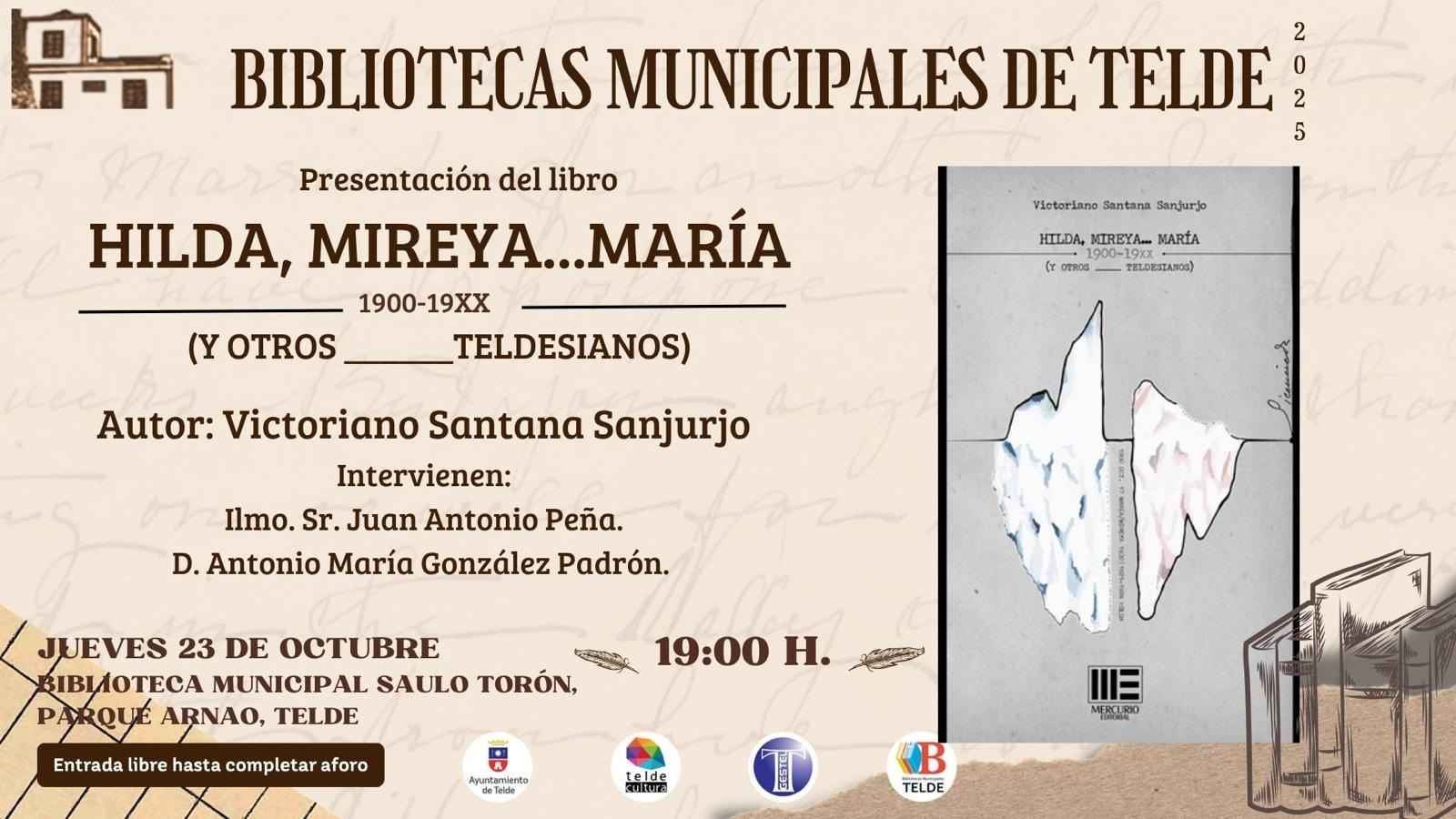

Presenta usted en Telde su último libro: Hilda, Mireya… María (y otros ___ teldesianos), publicado por Mercurio Editorial. ¿Qué pueden encontrar los lectores y lectoras en este nuevo libro que lleva su firma?

El libro está compuesto por una serie de artículos unidos por un nexo común: Telde. Pero no un Telde genérico, neutro, sin tensión emocional, distante, como el que analiza en un laboratorio una muestra por la que siente una inmensa indiferencia, sino un Telde vivido, experimentado y sentido. Cada escrito que compone el tomo es un trocito de autobiografía, un pedazo de instantes que se han alojado en mi huerto de los recuerdos y que ahora, por fin, he podido reunirlos para que unos y otros se ayuden y complementen. Aunque los temas principales del título son la literatura y los libros, en el fondo estos asuntos son pretextos gratos para abordar algo más estimulante: fijar la crónica de un pasado que habrá de sobrevivirme.

¿Por qué decidió dirigir su mirada a una figura como Hilda Zudán?

El texto dedicado a Hilda Zudán es el más extenso del volumen. Es un trabajo de investigación que surgió de un modo imprevisto. El germen inicial fue una cronología que debía realizar para un proyecto editorial que en breve se publicará. Yo era consciente de lo poco que se sabía de la autora. De ahí que acuñara desde el principio de mi quehacer una frase inspiradora: «Algo es todo cuando nada hay». El hallazgo de cualquier dato novedoso ya era un salto cualitativo en el conocimiento de una escritora de la que muy poco se había podido demostrar. Recuperé para la ocasión viejos apuntes y sucintas observaciones sobre ella que había compuesto a principios del siglo XX, tras la edición que hizo Antonio González Padrón de su obra literaria en 1999 y la conferencia que Ángeles Mateo del Pino dictó para el ciclo Letras a Telde, que se celebró en 2001, dentro del 650 aniversario de la fundación de la ciudad, iniciativa que coordiné y cuyas actas vieron la luz al año siguiente. Mis anotaciones iban en la línea de una sospecha: algo de lo que se conservaba de la historia de la Hilda no me encajaba. No sabía bien el qué, pero algo había. Para empezar, su escasa en el tiempo y en cantidad, y muy localizada producción: más del 95% de lo que compuso apareció en el periódico El Defensor de Canarias entre 1921 y 1924. Y lo que compuso es poco más de ochenta textos. Al menos son los que se han hallado en tiempos recientes.

Esto, por un lado; por el otro, el perfil de su referente real. Hilda Zudán es un seudónimo. Hemos aceptado que lo es. Luego, ¿quién está detrás de este nombre? Se ha aceptado que es una tal Mireya Suárez. Tras este nombre, está el de María del Jesús Suárez López. Estos hallazgos fueron llegando de manera paulatina, mientras avanzaba la investigación. Gracias al expediente académico en la Universidad de Granada, se ha localizado una ingente cantidad de datos de esta tal María del Jesús que, entiendo, modifican sustancialmente el conocimiento de la escritora: para empezar, la fecha de nacimiento (17 de octubre de 1900); sus estudios universitarios granadinos en régimen no oficial, su problema para obtener el título superior por no haber realizado el Servicio Social, su estancia en Tenerife y, posteriormente, en Cataluña, etc. A medida que avanza la investigación, descubro que Hilda Zudán es un islote en la vida de María del Jesús, un “entretenimiento” que le duró cuatro años y del que luego se olvidó. ¿Es así? Cabe preguntarse. Lo cierto es que nadie de los destacados escritores de Telde contemporáneos de ella (Saulo Torón, Montiano Placeres, Fernando González, etc.) la nombra. No le dedican un poema. No aparece en ninguna iniciativa local, salvo en el homenaje a Tomás Morales, en diciembre de 1921. Es todo muy desconcertante.

¿Cómo definiría su obra y estilo?

A grandes rasgos, la obra de Hilda Zudán está caracterizada por una tendencia hacia la autobiografía lírica en la que abundan las exaltaciones a la muerte y a los entornos físicos y anímicos de naturaleza lúgubre. Me llama la atención el fervor religioso constante, me atrevería a decir que fanático, en ocasiones; y su reiteración en hablar del hogar y la maternidad.

Este libro ayuda a poner un poco más de luz a esta escritora de origen teldense.

En principio, este libro ayuda a sospechar si Hilda Zudán es María del Jesús Suárez López. No lo niego, pero tampoco lo afirmo. Y eso ya es un paso significativo. No he encontrado nada que permita pensar que Hilda Zudán, como tal, tuvo un hueco entre los autores de la Escuela Lírica de Telde, puesto que ninguno le dedicó un poema o hizo alguna referencia a ella, como sí hubo entre ellos. En mi libro me pregunto: ¿Cómo es posible que una mujer culta, con estudios universitarios e intereses literarios (si María Jesús es Hilda) no tuviera un hueco en la vida cultural del municipio? La prensa nada dice de sus iniciativas, como sí lo hace de Montiano y de Fernando González, por ejemplo, sobre los que también hablo en otro artículo del libro. ¿Es normal que, en el Telde de la Segunda República, en el que nació una iniciativa tan interesante como la de la tertulia que promovía Montiano Placeres, el grupo Aparte, no hubiera un lugar para Hilda? La cantidad de sombras, tras lo averiguado, quizás sea, en el fondo, ese montón de luz que nos hace falta para cambiar la perspectiva sobre una escritora que fue una absoluta desconocida hasta la década de los setenta, cuando comenzó a aparecer en una nómina de escritores y, con la reiteración de su aparición, logró sin pretenderlo que su nombre se asociara a los de otros poetas cuyo prestigio ya estaba más que consolidado. Menos mal que a finales del siglo XX el cronista oficial de Telde puso su empeño en establecer un poco de orden en el asunto y promovió la edición de la obra de Hilda Zudán que hemos venido manejando en el último cuarto de siglo.

Hilda Zudán o Mireya Suárez o María del Jesús Suárez López. ¿Hablamos de tres mujeres en una?

De momento, a falta de verdades taxativas, aceptemos lo de tres mujeres en una. Se puede demostrar que Mireya y María del Jesús sí son las mismas. Gracias a una nota periodística del Diario de Las Palmas, en la que agradecía la donación de un libro divulgativo sobre la novela picaresca que había compuesto una tal María del J. Suárez López. Ese libro, publicado en 1926, venía firmado por Mireya Suárez. Por ahí se logró amarrar el hilo de los dos nombres. Me ayudó también en esto Fernando Romero, el cronista oficial de Agüimes, quien logró averiguar que en el municipio del sureste a la hija de Sebastián Suárez y María del Pino López la conocían por Mireya. Pero esta claridad yo no la tengo con Hilda Zudán. En este momento, repito, no la tengo.

La figura de esta escritora está llena de enigmas.

Sí, y por eso es tan apasionante. He disfrutado mucho de este trabajo porque me recordó al que realicé durante mi tesis doctoral, donde me dediqué a indagar sobre otro enigma: Bernardo González de Bobadilla, el autor de Ninfas y pastores de Henares. En ambos casos, no se descubrió la identidad real de los autores, pero por el camino afloraron numerosos detalles que contribuyeron a conocerlos más y mejor. Lo mío, por lo que se ve, es el género “negro” académico.

Aunque presente este libro sobre Hilda Zudán, usted continúa investigando sobre su figura.

Sí, claro. Todavía falta mucho por investigar. Creo que estoy al principio de un todo que aún está por descubrir. De entrada, necesitamos adentrarnos más a fondo en la prensa de la época. Estoy convencido de que una búsqueda minuciosa, más detallada aún que la llevada a cabo hasta ahora, nos permitirá localizar nuevos textos y noticias sobre la escritora. Luego hay también que indagar en otros archivos, tanto municipales como estatales. Tengo varios frentes abiertos. Como ocurre con todo trabajo académico, cada paso dado no es el final de nada, sino el principio de todo. No me planteo la tarea como una urgencia, sino como una necesidad que iré satisfaciendo a medida que los medios y la disponibilidad lo permitan. Espero que este libro y que los hallazgos que contiene permitan abrir nuevas puertas en Canarias, en Andalucía y en Cataluña, los tres lugares donde sitúo a mi María del Jesús Suárez López en mi propósito de encontrar a esa probable alter ego llamada Hilda Zudán.

Se relaciona su marcha a Argentina con la Guerra Civil española, ¿este dato es cierto?

No sé si Hilda Zudán se marchó a Argentina durante la Guerra Civil española; sé que María del Jesús Suárez López, no. En los cuarenta estaba dando clases en el colegio Sagrado Corazón de Tenerife y en los cincuenta, en Cataluña. Y en estas dos décadas, intentando que le dieran el título de licenciada. Terminó sus estudios en 1925, pero como no había hecho el Servicio Social, no le podían dar el título. Al final, en 1951, como ya era mayor para realizarlo, terminaron aceptando que lo obtuviera. En otras palabras, estuvo un cuarto de siglo sin el título universitario que le hubiese posibilitado presentarse a una oposición, como su hermana mayor, Josefa, Maestra Nacional, o desempeñarse profesionalmente como su hermana menor, María del Pino, la primera farmacéutica que tuvo Las Palmas. Sobre esto hay datos. Se puede demostrar. Sobre si Hilda Zudán embarcó para Argentina, no. Si Hilda es María del Jesús, entonces no, no se marchó a Argentina con la Guerra Civil española.

¿La de Hilda es una biografía incompleta?

Sí. Incompletísima. Su biografía estará cerrada cuando seamos capaces de averiguar el misterio que encierra su nombre y logremos hilvanar toda su producción con la vida de quien está detrás de su seudónimo. Probablemente, nunca se llegue a lograr la respuesta. Los años pasan. El pasado 17 de octubre se cumplió el 125 aniversario de su nacimiento. ¿Cuántos la conocieron en la década de los cuarenta en Tenerife y de los cincuenta en Lérida y Barcelona y siguen vivos como para decir: «Sí, hablé con ella y era así, asá…»? ¿Y las generaciones de la oralidad, o sea, las que solo pueden hablar de ella porque oyeron a sus mayores hablar de ella? Así se confirmó en Agüimes que la llamaban Mireya en su ámbito familiar. Falta mucho. Lo que significa, en mi universo detectivesco, que la diversión continúa.

Su relación con Telde y sus escritores viene de mucho atrás; incluso habló de la Escuela Lírica de Telde.

Telde ha formado parte de mis escrituras filológicas, menos de lo que debería, es cierto, pero algunos testimonios hay. Este libro recoge una parte de ellos. Mis trabajos sobre Saulo, Montiano y Fernando; el ciclo de conferencias sobre “literatura teldense” de 2001 del que te hablé hace un rato; una exposición bibliográfica y una revista de divulgación que varios universitarios vinculados con el programa de radio Ínsula Barataria pusimos en marcha, etc. Telde ha estado de un modo u otro en mis escrituras y esa manera de vivir el espacio y su proyección literaria me han acompañado. Hablas de la Escuela Lírica de Telde, una de esas controversias en las que siempre he querido ser prudente. La denominación no me convence. Es cómoda, ayuda a agrupar un colectivo, a darle una cierta entidad propia. Pero yo creo que es confusa porque induce a pensar en similitudes estilísticas y en calidades parejas. Esto no termino de verlo claro: yo puedo aceptar que Saulo Torón y Fernando González estén al mismo nivel, pero me cuesta aceptarlo del resto. No digo que los otros sean malos poetas, pero a mi parecer hay una distancia sideral entre estos y Saulo y Fernando. Si los ponemos a todos bajo el mismo enunciado, los equiparamos y eso no me parece correcto. Es lo que se hizo en su momento con Hilda. Se la incluyó en un grupo de escritores con trayectoria y todo el mundo asumió que ella también la tenía. Luego, cuando se hizo lo posible por averiguar cómo era esta trayectoria, se descubrió que no era tanta ni de tanta calidad. Pero ya era tarde. En 1994 se bautizó un colegio con su nombre a pesar de que no pudimos conocer cómo escribía hasta 1999, cuando Antonio González Padrón, el cronista oficial de Telde, puso un poco de cordura en toda esta historia. Gracias a su antología pudimos decir si nos gustaba o no la autora y, en consecuencia, si era o no merecedora de que se la tuviera en cuenta.