I

A las seis de la mañana del lunes 19 de octubre de 1959, Franco, el general de piedra, dictador de dictadores, no impidió la ejecución con garrote vil de Juan García Suárez, un teldense conocido por el apodo de Corredera. No hizo nada ese día ni en los ciento y pocos precedentes desde que se dictó la sentencia de muerte tras un enojoso Consejo de Guerra, celebrado el 3 de julio en el Cuartel de Infantería de San Francisco. Una vista que, además de despachar un asunto tan delicado en una sesión de seiscientos minutos —con lo que ello supone a la hora de imaginar voluntades aviesas—, se desentendió, de una manera infame, de los nueve años de condena que previamente se habían fallado en un juicio civil.

Siendo el único capaz de impedir el cumplimiento del cruel veredicto hasta el ultimísimo segundo, decidió que lo mejor que podía hacer con su vida en ese instante era hacer lo posible por confirmar lo que todos —de pensamiento, obra y omisión— tenían claro con independencia de sus afinidades: que regía el país un tipo despiadado; un individuo ajeno a cualquier misericordia y perdón cristianos, el peor con creces de los seguidores del Nazareno, pues pudiendo expandir el evangélico mensaje de paz y concordia del crucificado —dado el omnímodo poder que ostentaba—, optó por lo contrario, demostrando su abierto desprecio hacia el quinto mandamiento de la ley de Dios (el “admitido” justificante al que apelaban en el franquismo los afines al régimen para sostener su rechazo a la pena de muerte).

Del mismo modo que, para engañar al enemigo, se vistió con ropas de camuflaje en sus contiendas africanas, se disfrazó de compungido devoto durante su perversa dictadura —un pleonasmo, lo sé— para trapacear a los leales (que con poco se dejaban convencer) y, principalmente, para confundir a los asustados —muchos, demasiados—, envueltos en una angustiosa y dolorosa inanición física y mental tras esa guerra que, como todas, nunca debió producirse.

Unos asustados que, cobijados bajo la voz “pueblo”, dieron origen y consistencia al mito que ahora nos convoca a través de las páginas de una impecable novela que atesora la virtud de ser una ficción que trasciende los parámetros propios de una narración literaria para adentrarse en el terreno de la sociología y la antropología; una obra de la que no se duda que su cauce no es el que corresponde a un libro de historia, pero que es imposible desconectar de su condición de libro para la historia. Su título: La mitad de un credo. Su autor: Emilio González Déniz. Sus vicisitudes editoriales: el sello Heca publicó la primera edición en septiembre de 1989; la segunda, en diciembre de 2009, como tercer tomo de la colección Tiempos de silencio, apareció gracias a Cam PDS; en febrero de 2025, Alrevés sacó la última.

II

De esta obra poco cabe apuntar que se acerque o iguale a lo que, con sobrada genialidad, han dicho de ella los que la han analizado desde su aparición. Pienso en quienes presentaron el libro en la Casa de la Cultura de Telde el 3 de noviembre de 1989 (Víctor Ramírez y Víctor Rodríguez Gago) y en los que hicieron lo mismo el día 15 en el actual Club La Provincia: Antonio de la Nuez y una Alicia Llarena que un mes más tarde (el día 14, para ser más exacto), en el por entonces matutino de Editorial Prensa Ibérica, publicó una reseña que, con admirable precisión, contribuyó a asentar la proeza literaria del texto: “Convertir un mito en materia novelable”. Pienso en ellos y, por supuesto, en J. J. Armas Marcelo, autor del prólogo de la edición de Alrevés, quien abordó las vicisitudes del Corredera en Estado de coma (abril de 1976); y en Felipe García Landín, gran conocedor de la producción narrativa de González Déniz; y en Eduardo García Rojas; y en Javier Doreste; y en… Firmas distinguidas, brillantes, indispensables, han estudiado esta magnífica novela desde la atalaya de lo que es y nunca dejará de ser: un quehacer lingüístico de elevada calidad inspirado en unos hechos históricos. Por eso, como sé que no puedo aportar algo singular, novedoso o fresco a lo que ya han dicho magistralmente los mencionados, he decidido ofrecer un cambio de perspectiva al hablar de La mitad de un credo. Este cambio se ajusta más a mi última relectura del título, que me enganchó hace muchos años gracias a la trama, el estilo y su peculiar estructura; en otras palabras, gracias a todo aquello de lo que se han ocupado los especialistas nombrados.

Me apetece plantear ahora algunas observaciones propias de lector que ya conoce la obra y que puede entretenerse en otros detalles. Me interesa situarme en el intervalo donde los océanos de la ficción y la historia vienen a confluir; en otras palabras, atender a la necesidad de captar la esencia de este Juan Buganvilla que nos convoca, fijándome en su alter ego, el personaje real: Juan García Suárez, el Corredera. ¿Mi propósito? Que se animen a leer la novela quienes las desconocen; la relean los que ya la han disfrutado, prestando atención a mis sugeridas posiciones; y se testimonie, una vez más, mi sincera admiración y mi agradecimiento a Emilio por lo mucho y muy bueno que su producción literaria nos ha dado y nos sigue ofreciendo siempre que acudimos a ella.

III

La novela recrea principalmente la última noche de Juan García Suárez, el Corredera; los instantes previos a su ejecución. Esta reconstrucción se acompaña de saltos en el tiempo que nos conducen a situaciones del pasado, tanto del reo como de algunos protagonistas presentes en la cárcel de Bardinia (la antigua Prisión Provincial de Barranco Seco). De los habidos, destaco el narrador, un personaje que, por su vínculo con el obispo (Zarauz en la ficción, Pildain en la realidad), me ha evocado a Rafael Vera Quevedo, el secretario particular que estuvo al servicio del guipuzcoano durante años y que inevitablemente asocio a las páginas de la extraordinaria A orillas del Guiniguada, de Juan José Mendoza. Esta conexión tiene la relativa —cuestionable— validez que cabe atribuir a las creaciones inspiradas en hechos reales.

Insisto en el verbo “recrear” con el fin de frenar, en la medida de lo posible, toda tentación de pensar en la posibilidad de que la obra sea una “reproducción” de los acontecimientos, porque no es así. Importa este matiz porque la voluntad desmitificadora del personaje real que había pretendido su autor («Intento mostrar que tuvo unas circunstancias humanas que le podían pasar a cualquiera», Canarias7, 25/01/25) se vino abajo tan pronto como apareció La mitad de un credo, generando una reacción contraria a la esperada. En el imaginario popular, los sucesos históricos se acomodaron a los literarios. Lo verosímil alcanzó la categoría de veraz. De ahí que no sea descabellado concluir que no pocos pudieron ver en las hojas leídas una suerte de crónica periodística —compuesta, eso sí, con un nivel de escritura elevado, equivalente a un A sangre fría, de Truman Capote—, y que los capítulos, subdivididos a su vez en varios apartados, estuvieran confeccionados por una relación de instantes que sucedieron tal y como se narran o, al menos, no muy distintos a como llegaron a ser los auténticos, admitiendo de este modo las licencias retóricas que el cronista se hubiera concedido para hacer que su prosa fuera diferente a la de cualquier otro texto de prensa.

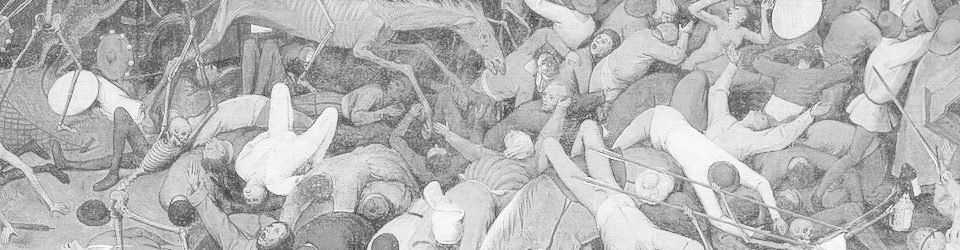

Así surgen los mitos desde los orígenes mismos de nuestra especie. En las palabras certeras de García Landín: «La novela que nos ocupa certifica la condición de mito del personaje. Pasarán muchos años, ya han pasado, y la novela contada por Emilio González Déniz seguirá funcionando, sigue haciéndolo después de 20 años, pues la habilidad del escritor consiste en construir una historia situada en un tiempo, un espacio y un contexto histórico y social concreto, que sin embargo trasciende el tiempo histórico y se vuelve simbólico y universal» (Canarias7, 27/02/10).

Afianza esta posible circunstancia interpretativa la vaporosa capa que se utiliza como recurso para encubrir la identificación de los actores reales y la elevada correspondencia que hay entre lo que se narra en la ficción y su correlato histórico. A poco que se indague en los hechos ocurridos en 1947 y 1959, será fácil reconocer quiénes están detrás de los nombres de Juan Buganvilla, Antonio Zarauz, Melitón Rodríguez, Bruno Suárez o el luchador Espaldas, por citar algunos. En 1989, cuando la novela apareció, muchos no necesitaron investigar nada, porque la historia del Corredera, como la de don Quijote, según el bachiller Sansón Carrasco, «es tan clara, que no hay cosa que dificultar: los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran…» (Q., II, 3).

Es más —lo sé porque lo viví en primera persona—, conocer y haber tenido contacto con el célebre prófugo entre los mayores de ese Telde en el que nací, me crie y habité hasta finales del siglo XX era de lo más normal. Mi padre nació en 1946. Corredera murió cuando tenía trece años. Es posible que pudiera haberlo visto en algún momento. No recuerdo que me lo afirmara. Sí, en cambio, que su progenitor tuvo tratos con nuestro Juan, y hasta lo ayudó con no sé qué. Me dijo lo mismo que he oído en otros interlocutores durante mucho tiempo y que, con la reiteración, percibo ahora que son insignias que portaban con orgullo sus declarantes.

La casa de mis abuelos paternos estaba ubicada en la calle Picachos, a cuatrocientos metros de la lonja de carne de Vicente Trujillo Santana, situada en el número 4 de la calle Rivero Bethencourt, a nada de la iglesia de San Gregorio; y aunque en 1989 ya habían fallecido los dos, no me resulta inverosímil que, por los cauces que fueran, supieran de la historia de la última noche del ajusticiado —el leitmotiv principal de la novela— gracias, entre otras fuentes, a los extensos artículos de prensa que publicaron José A. Alemán y Diego Talavera en 1977 (29/06) y 1979 (20/10), respectivamente; que ese conocimiento lo aderezaran y completaran con la experiencia de una posible relación, quizás superficial y sujeta a los dictámenes de la vecindad, con la víctima y su familia; y que luego lo compartieran con quienes sí alcanzaron a leer el título y elaborar sus propias analogías entre lo escrito y lo sabido.

Aun cuando queda claro que nos encontramos ante una recreación de los hechos, una ficción, un relato que se justifica en sí mismo como obra poética, en mi relectura, en mi particular actitud con la que me he aproximado al texto literario, he querido acercarme al fenómeno histórico, al acontecimiento que logró aunar entre los asustados que antes nombraba una suerte de solidaridad colectiva, de voz silenciosa sumamente estruendosa en sus corazones. Por eso, estos apuntes que ahora te muestro no lo son tanto de literatura como de sociología y antropología, como ya he dejado caer hace un buen número de párrafos.

IV

La pregunta clave en este momento, atento al camino luminoso que señala el foco de mi actual posición de lector, es: ¿Por qué el pueblo pareció alinearse con Juan García Suárez (el Juan Buganvilla novelesco) si, por su intervención —que nunca dejó de reconocer—, alguien perdió su vida? Las formas de este alineamiento se verificaban en esa actitud colectiva de solidaridad y complicidad con el huido —reforzada por la discreción de familiares y amigos— y en el proceder de quienes debían detenerlo según las órdenes superiores, que conducía a pensar que no había interés por cumplirlas con ese mirar hacia otro lado para no atraparlo, con esa «remota esperanza de que Juan no apareciera y así no crearse complicaciones innecesarias», como leemos al principio del cuarto capítulo; y en el quinto, al poco de arrancar: «Se decía que los guardias no parecían demasiado interesados en prenderle, unos por miedo a que la leyenda de hombre indestructible y feroz que arrastraba Juan fuera cierta y otros porque no querían verse mezclados en un asunto que les traería la impopularidad».

¿Por qué iba a ser “impopular” apresar a alguien del que no se dudaba que había quitado la vida a otra persona y, probablemente, a una segunda? ¿Porque aquello fue un homicidio y no un asesinato? ¿Porque la víctima «era muy ruin, molestó mucho a mi madre y a mi familia. A pesar de todo eso, yo no lo hubiera matado: me cerró el paso y no tuve más remedio que defenderme», como expuso Corredera en su confesión con el obispo, recogida por José A. Alemán en su artículo de 1977?

Vicente Trujillo Santana (el Melitón Rodríguez novelesco) era un destacado falangista teldense, con lo que ello conduce a suponer y confirmar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las brigadas del amanecer; un correligionario «¡Presente!», como se anunció en las tres esquelas que Falange publicó en su edición del 20 de noviembre de 1947, firmadas por el jefe local del Movimiento y la delegación local de la Vieja Guardia, y el alcalde-presidente, gestores y funcionarios del ayuntamiento, además de su esposa e hijas, y en la que suplican a «los camaradas de la Vieja Guardia, militantes adheridos…» y vecinos de la ciudad a que asistan a los solemnes funerales que se celebrarán en la parroquia de San Gregorio a las 9.30 horas del día siguiente, viernes 21 de noviembre. En los avisos mortuorios, los adverbios trasladan un cierto interés por utilizar la circunstancia para elevar a la condición de mártir al fallecido: «alevosamente asesinado…», «vilmente asesinado…», «cobardemente asesinado…».

El tiempo viró las cartas. Quien podía haberse convertido en un mártir por culpa del comunismo y de vaya uno a saber qué otros entes perniciosos para el franquismo no llegó a serlo. Se quedó en nada. Su nombre no trascendió más allá de lo poco que recogió la prensa con su muerte, con el Consejo de Guerra (05/12/49) a Francisco Casimiro Brito (el Bruno Suárez de la novela) y a algunos más —el juicio que absolvió al Faro de Maspalomas de tener algo que ver con lo ocurrido en la lonja— y con la detención del huido. En cambio, sí logró la vitola de mártir ese “loco” del que hablaba el redactor de Diario de Las Palmas (13/05/58) dos días después de su captura en La Culata, malherido por una imprevista bala en la región clavicular derecha: «Ha sido de esos hombres que por ignorancia, terquedad o atrofia de los sentidos mató porque le nació de dentro hacerlo o por absurdas razones de venganza. Es posible que “Corredera”, más que un criminal, sea un loco. No estamos capacitados para establecerlo. Para llegar al fondo de tan trágica cuestión, tendríamos que ahondar en su pensamiento, oír su versión y hasta tratar de comprenderlo».

Si la víctima el 9 de noviembre de 1947 no hubiese sido quien fue, si hubiera sido un simple vecino de Telde con más pena que gloria, su muerte habría traído consigo una repulsa colectiva y el mito del Corredera —el actual, el que se cimentó en 1989 con la novela, el que se alimentó en el boca a boca durante más de una década— no podría haber surgido. El Juan Suárez García paladín aparece en el momento en que, con voluntad explícita o sin ella, parece hacer realidad lo que muchos desean hacer y no se atreven; y se convierte en un problema para quienes, desde las altas instancias, deben apresarlo y se dan cuenta de las enormes dificultades del cometido porque el prófugo cuenta con la complicidad del pueblo.

Al margen de las inevitables adhesiones a la causa, en el meollo vecinal de cada municipio, en líneas generales, los falangistas simbolizaban una suerte de transfuguismo: de ser miembros activos del vecindario, de pertenecer a una comunidad configurada sobre los asideros de la solidaridad y, en ocasiones, como sucedía con Juan y Vicente, hasta incluso de amistad («Solían ir juntos a los bailes en los pueblos del sur [víctima y victimario]. Vicente cantaba muy bien y le llamaban “Mojica”, que era un tenor muy de moda en aquel entonces», dice Alfonso Calzada Fiol [DLP, 29/06/77]) pasan a transformarse —para muchos, para demasiados— en verdugos, en cazadores, en mercenarios del poder establecido por la fuerza.

Por eso, cuando uno de estos cae y con él lo que representa como agente del régimen, especialmente si ocurre de manera perturbadora, surge una corriente de silenciosa “alegría”. En el ánimo de los “felices” nace un interés por “celebrar” lo ocurrido de la forma más inesperada e instintiva. En este caso, ayudan al prófugo y, sin saber cómo ni por qué, consolidan a través del boca a boca y de las escrituras secretas una leyenda repleta de virtudes, desgracias y ejemplaridades. Juan, como el Brian de la película de los Monty Python (permítaseme este punto de frivolidad en la analogía, por favor), se ve erigido a la condición de símbolo liberador de opresiones cuando él simplemente se había visto en una traumática situación que trajo consigo que un semejante perdiera la vida. Estoy convencido de que, si por él fuera, si pudiera rebobinar sus días, nuestro protagonista habría evitado los disparos que acabaron con Vicente Trujillo, quien, a su vez, también alcanza la condición de símbolo, pues su muerte constituye en el imaginario popular, en esta teatralización de las percepciones, el fin de la dictadura. No se mató a un hombre, sino a un sistema de gobierno despótico, a un estilo dañino de entender la libertad, el respeto, la concordia, la paz.

«Juan García fue un hombre, nada más. Que sentía, que padecía, que se casó, que fracasó con su mujer, que se enamoró de otra mujer, que tuvo una hija con esa mujer… Nada más. Ese fue Juan García Suárez. Quería a su familia con locura, y a sus tías, a las que llamaba sus viejitas. Yo sigo diciendo que nunca fue una persecución política, sino personal», afirmó Alfonso Calzada Fiol en el Canarias7, 24/12/1989. En este momento y en el contexto de la pieza que nos reúne, o sea, de este escrito, la voz “personal” no tiene el aspecto de un hombre, sino el de un pueblo, de un colectivo que, al parecer, para desgracia y desconcierto de sus autoridades, no lloró lo suficiente la pérdida del camarada ni hizo lo que, a juicio de los gerifaltes de turno, tenía que haber hecho para castigar en tiempo y forma a ese vecino díscolo que les había arrebatado al egregio correligionario.

No entro a valorar si se defendió de un ataque (como señalan los afines al ajusticiado) ni si accedió a la lonja situada en el número 4 de Rivero Bethencourt con ánimos homicidas (como sostenían los próximos a la víctima). No valoro esto. Tampoco ese relato oficial (v.g. Falange, 14/05/1958) que en no pocas me ha chirriado: que de madrugada, a las dos o las tres, no recuerdo ahora bien cuándo, después de una noche de copas junto con Juan García (¿era abstemio —en algún lugar lo he leído—?) y Casimiro Brito, José Rodríguez Franco (conocido como el Faro de Maspalomas) pasa por el establecimiento de Vicente a llevarse unas chuletas porque tenía un hijo enfermo y que esa visita nocturna trajo consigo —¿por casualidad?— que se reencontraran tras muchos años el Corredera y el carnicero, con la consecuencia por todos conocida.

Un sinfín de preguntas “noveleras” y “novelescas” se agolpan alrededor de los acontecimientos. Da igual. Lo que me interesa —y ese es un mérito solo atribuible al título que nos convoca y no a los escasos textos periodísticos que generó el suceso— es reflexionar acerca de cómo fue posible que no se diera una reacción de adhesión colectiva inquebrantable hacia la víctima de un hecho tan terrible (arrebatar una vida siempre es un acto que no merece otra calificación) y que, por el contrario, trascendiera no solo en el ámbito de Telde, sino incluso en el de Gran Canaria, un sólido apoyo hacia Juan García Suárez —por un lado, bajo el aspecto de desinterés por prenderle; por el otro, echando una mano al perseguido dentro de las posibilidades—. Este sostén, a la larga, significó el testimonio claro del desprecio que una inconmensurable mayoría del pueblo sentía hacia el franquismo. Me interesan el calibre del miedo y la respuesta instintiva. Ese «Juan éramos todos» que dice el narrador en el primer capítulo y que resume a la perfección la situación histórica, real, verificable, que se produjo entre el 9 de noviembre de 1947 (muerte de Vicente) y el 19 de octubre de 1959 (muerte de Corredera).

V

En la mitad del credo, murió Corredera: «El verdugo comenzó a hacer girar el tornillo con la mayor rapidez posible para hacer más corto el sufrimiento de Juan. Mientras hacía su trabajo, recitaba en alta voz el Credo. Cuando decía “Creo en Jesucristo”, se partió el cuello de Juan. Entonces, los presentes, acaso por ironía cruel de la mala fortuna, terminaron el acto de fe: “… La resurrección de los muertos y la vida eterna…”». En la mitad del credo murió un hombre, desapareció un criminal (como afirmaría el forense) y nació un mito; y al mismo tiempo, y eso es lo que he descubierto en mi actual relectura de la novela, la existencia de otra mitad del credo. No de la oración religiosa dicha como tantas semejantes en momentos litúrgicos o de embargo espiritual similares al que envolvía a quien manejaba la manivela del garrote, sino de un credo abarcador que completaría la historia que nos reúne, donde el protagonismo, como ocurre en el título de González Déniz, ya no le corresponde al ajusticiado, sino al pueblo, como sucede en mi regreso una vez más a la obra; a esa entidad que todo lo integra y que acoge, entre otros, a quienes estuvieron en la orilla contraria a la de Juan.

Por eso, creo —credo— que hace falta componer una segunda parte, una continuidad —posiblemente, más ficcional aún— para redondear la clave principal del mito, que ya no es humano, sino colectivo. Para mí, conviene cerrar la circunferencia de este credo situando nuestras miras, a modo de recreación, en esos doce años que vivió la familia de Melitón Rodríguez desde su muerte hasta la ejecución de Juan; y sobre los años que siguieron al crimen de Estado del Corredera. Siento —no afirmo, no declaro, no sostengo, simplemente siento, intuyo, sospecho— que ahí podemos hallar una historia de “culpabilidades indirectas” y señalamientos similar a la de los pasajeros que sobrevivieron al hundimiento del Titanic. No son culpables de nada, es cierto, pero el desgarro de la tragedia pareció condenarles por seguir vivos. ¿Pudo pasar lo mismo en el caso que nos ocupa?

El régimen no aprovechó la coyuntura para difundir en la prensa y en la conciencia ciudadana el horror del asesinato. Las esquelas y alguna que otra noticia dispersa fue todo lo que alcanzó a dar a conocer, poco más. ¿Quizás porque sabía las consecuencias y la víctima, en el fondo, no lo fue tanto de quien le quitó la vida, sino de quienes no se preocuparon por conservar su memoria, esos afines que, en manada, cegados de tanto sol y ahítos de tanto «¡Presente!», se ausentaron y huyeron cobardes de sus convicciones, dejando en la cuneta el nombre de su caído por miedo a la reacción de los que, en silencio, de un modo prudente, solidario, firme, misericordioso, henchido de amor por la libertad y la justicia, supieron decirle a la dictadura, al dictador y a sus particulares dictadorzuelos «contra ustedes, siempre»?