ISBN: 978-84-15148-50-0

7·1. Dorotea…

Atravesaron los molinos de agua a media mañana y pasado el mediodía, más o menos, llegaron hasta donde comenzaban las señales de retama que fue dejando Sancho durante su salida de la sierra. Consideró el escudero que era mejor que se adelantase a buscar a su amo para darle la respuesta de su señora, que siendo la que era no debía conllevar dificultad alguna para que saliese de su encierro. Si la misión no daba los resultados esperados, él regresaría y, entonces, podían poner en práctica el plan de los disfraces.

Perfecto les pareció al cura y al barbero lo que decía Sancho y determinaron esperar a que regresasen los dos o, cuanto menos, a que trajese el escudero nuevas sobre su amo.

Sancho P.: (antes de marcharse) Bien harían, en lo que salgo al encuentro de mi señor con la esperanza de traerlo sano y salvo, en buscar el modo de explicar cómo en un sitio como este, tan alejado de nuestra aldea, se hallan ustedes dos, amigos y vecinos de mi amo. Eso si, finalmente, conmigo lo traigo. Yo no sé leer ni escribir. Desconozco si las cosas que hace mi señor, que me parecen a veces descabelladas, son propias del gremio de caballeros andantes al que dice pertenecer. Digo esto porque mi amo puede llegar a pasar por loco, que no lo sé si lo está o no; pero puedo asegurar, con el poco entendimiento que Dios me ha dado, que necio no es.

En los Anales de la Mancha, esta intervención de Sancho aparece entre grandes signos de interrogación. Dentro de una circunferencia, se puede leer en letra procesal: «¿Realmente dijo esto?». A un lado, se anota lo siguiente: «¿Cómo es posible que diga esto y no recuerde preguntarles qué hacían en la venta cuando se los encontró?». Una flechita en rojo conduce a otra anotación: «Con este aviso, se venga Sancho del susto que le dieron en la entrada de la venta cuando lo amenazaron con denunciarlo a las autoridades si no decía dónde estaba su amo».

Retomo la historia: Y diciendo esto, dirigió a Rocinante hacia el interior del camino que debía conducirle hasta donde se hallaba don Quijote. Mientras, el cura y el barbero se quedaron pensativos con lo que Sancho les había dicho; y de buena gana se hubiesen entretenido en buscar alguna excusa coherente que justificase su presencia si no fuera porque a cada paso que daban se maravillaban del edénico lugar en el que se encontraban.

Como el calor estival apretaba a esa hora de la tarde, buscaron la sombra agradable y fresca de unos árboles, cercanos a un pequeño y manso arroyo. Allí almorzaron con más apetito que ganas de buscar qué decir a su vecino cuando lo viesen. Decidieron que tras el sesteo, que llamaba a las puertas de sus intenciones, abordarían la cuestión. La modorra hizo que pasasen de las oraciones a los sintagmas, y de estos a las palabras; luego, a las vocales y, finalmente, al rendimiento de cuentas a Morfeo.

A las tres de la tarde de aquel mes de agosto, una dulce voz de mujer que parecía proceder del mismo cielo comenzó a oírse y toda la naturaleza pareció sentirse complacida por ello: se apartaron las nubes para no estorbar, detuvo su curso el arroyo, se abrieron las ramas de los árboles para que el sonido fecundase la tierra, y dejaron de huir y cazar los animales. Un alma compungida cantaba una tan anacrónica como bella aria llamada «Él apacentará su rebaño como un pastor»…

Nuestros hombres se despertaron. Les costó diferenciar los límites del plácido sueño con los de la apacible realidad; dudaron de si estaban vivos o si, ya muertos y junto a Dios, un ángel era quien les daba aviso de su nueva y eterna morada.

Hasta el fin de la mesiánica pieza y su posterior silencio, sus sentidos no volvieron a ser los de la vigilia. Al rato, sintieron que mucho se prolongaba la falta del dulce sonido y se pusieron en marcha hacia donde creían que provenía. Siguieron el curso del arroyo y, a lo lejos, percibieron la presencia de alguien sentado en la orilla. Con sigilo se fueron acercando y, cuando estaban a una distancia prudencial, se escondieron detrás de un peñasco y prestaron atención a la figura humana que, vestida de labrador, parecía estar lavándose los pies. Se preguntaron si aquel podía ser el dueño de lo que les había cautivado. En suspenso los dejó la blancura y belleza de los pies, porque no eran propias de quienes están acostumbrados a pisar tierras o andar tras el arado y los bueyes. Decidieron espiar al que identificaban como joven labriego para ver qué hacía, decía… o cantaba.

Cuando el joven se terminó de lavar y secar, se quitó el gorro que llevaba y comenzó a mover de un lado para otro sus largos cabellos mientras se los peinaba con sus manos. Esta imagen les confirmó aquello que la visión de sus pies les adelantó y el sonido de su voz les declaró: que aquel mozo era, en realidad, una delicada y hermosa mujer.

Deseaban el cura y el barbero seguir contemplando aquella beldad, pero el crujido de una indiscreta rama alertó a esa venus, quien, como pudo, asió un gran zurrón que junto a sí tenía y algunas pertenencias, y trató de huir del lugar con rapidez; pero sus pies sufrieron las asperezas del suelo y terminó cayéndose. Prestos salieron los hombres de su escondite y se apresuró el cura a tranquilizarla:

Cura: Señora, por favor, no se vaya, que tanto mi acompañante como yo no tenemos intención de causarle mal alguno.

Ella no respondía, pues estaba confusa y asustada. Se acercaron hasta donde estaba y el barbero la ayudó a levantarse y a recoger sus pertenencias.

Cura: Estábamos de paso y nos llamó la atención la dulzura de su voz. La hemos observado mientras se lavaba los pies y lo que nos ocultaba su traje acabaron por descubrirlo sus cabellos. Algún mal ha tenido que anidar en alguien tan distinguido como usted para acabar aquí y así. Si quisiese compartirlo con nosotros, de buen grado haríamos cuanto fuese posible para remediarlo.

La mujer no decía nada, aunque miraba desconcertada a los dos hombres. Con nuevas razones, el cura volvió a insistir en que les dijese cómo una mujer como ella había acabado en un paraje como aquel.

Mujer: (con temor) Y ustedes, ¿quiénes son?

Barbero: Venimos de muy lejos. Buscamos a un vecino que por estas sierras se halla. Un amigo nuestro, sabedor de dónde está, se ha adelantado para darle aviso de que estamos aquí. Descansábamos cuando sentimos un sonido celestial, que debía ser alguna pieza que cantaba usted o, si no, el canto de algún ángel que así nos pedía ponernos en pie.

Cura: Dinos, hija. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí?

Mujer: ¿Es usted lo que su alzacuellos declara?

Cura: Sí. Espero que lo que declara le sirva para saber que está a salvo con nosotros.

7·2. Un personaje pastoril…

Al cabo de un rato, cuando el susto de la joven quedó mitigado; los temores, suavizados; y el sosiego se abrazó a su ánimo, suspiró y dijo:

Dorotea: Me llamo Dorotea y, sin saber muy bien cómo, en las soledades de estas montañas me he perdido. No pertenezco a este libro, pues vengo de una ribera de La Galatea, donde fui conocida como Florisa, la fiel amiga de la protagonista y el personaje más desdichado de todos, pues mi lealtad y compañía a Galatea no fueron suficientes para que el autor de la novela me concediese el amor de algún pastor o la relevancia que me merezco. Ella tuvo a su Elicio y su nombre, con ser el de la primera obra del autor de este libro, ha sobrevivido a los océanos del tiempo; mas ¿qué ha sido de mí, que no me sirvieron mis atenciones hacia ella durante las seis partes de la novela para ser, por lo menos, recordada en el último párrafo? ¿Por qué Galercio, Lenio y Gelasia, Arsindo y Maurisa, Grisaldo, Artandro y Rosaura, Marsilo y Belisa… para una Segunda parte de La Galatea? ¿Y yo? ¿Qué tiene pensado el autor para mí? ¿Merezco estar veinte años en este limbo?…

El cura y el barbero se miraron entre sí. Donde uno pensó: «ahí va una quijote a lo pastoril»; el otro barruntó: «hermosa, pero loca»; donde este se decía a sí: «bella, pero soberbia»; aquel concluía que estaban ante un alma descarriada que más pena que rechazo debía suscitar.

Cura: (interrumpiéndola) Pero, si espera por la segunda Galatea, ¿por qué está en el primer Quijote?

Dorotea: (sin atender a la pregunta del cura) ¡Veinte años esperando! ¿Sabe usted cuántos son veinte años? Veinte años en manos de unos pocos lectores cortesanos que solo hablan de Galatea por aquí y La Galatea por allí. Es para volverse loca. ¿Cómo se puede estar veinte años sin publicar nada? En cuanto supe que esta obra (cuya adaptación, por llamarla de algún modo, está leyendo __________) iba a ver la luz, salté del barco de La Galatea, donde me sentía ninguneada, y fui nadando hasta llegar a este lugar. Llevo veinticuatro días en este libro, esperando a que suceda algo. Miro a mi alrededor y todo me parece propio de una novela pastoril. ¿No será este Quijote que cita usted la Segunda parte de La Galatea que espero? Si así fuera, ¿habré sido yo la primera en llegar a la segunda?

Barbero: Asombroso y desconcertante es lo que cuenta, señora, pues, según me doy a entender, es la suya la mayor de las tragedias que a un semejante nuestro le puede suceder; si no, que lo juzgue el sentido común, ya que al problema de su pérdida en los campos de estas páginas se le suma otro más grave: que no tiene un libro al que pertenecer. Podría formar parte de este, es cierto, pero no sé hasta qué punto eso entraba en los planes de nuestro padre. Nada digo del putativo, que tendrá que rendir cuentas por sus muchos pecados literarios a __________ y a cuantos accedan a esta adaptación. La novela en la que habitamos no es pastoril, aunque el entorno le dé esa impresión. Esta, según nuestro padre, no es más que una parodia de los libros de caballería, nada que ver con esa Galatea que conocemos y que lejana nos parece, al menos así es para este servidor suyo. Y en lo de esperar esa segunda parte que indica, qué quiere que le diga… Yo no tengo tan claro que vaya a salir.

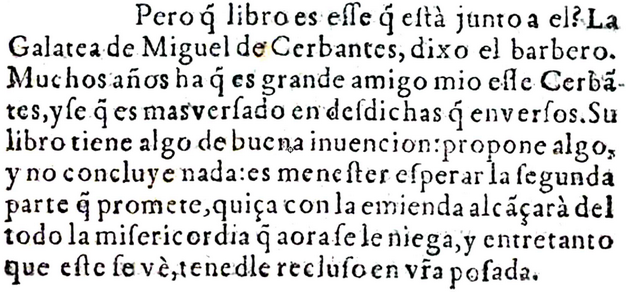

Dorotea: Pero, ¿no es en la novela original, y no en este remedo, donde se lee, en el capítulo seis, que la Segunda parte de La Galatea ya salió? ¿Y no es este paraje idílico el de una novela pastoril?

Cura: (sintiéndose aludido) No, señora. En ese libro original que cita no se ha hecho mención alguna a que haya salido la segunda parte que espera. Lo único que en la versión completa se ha dicho de La Galatea lo expuse yo, en el sexto capítulo, como muy bien ha indicado; y solo apunté al respecto que conviene esperar a la segunda parte que promete su autor porque quizás consiga con ella lo que se le ha negado con la primera. Fíjese, lo pone aquí…

Y sacando un enorme Quijote que guardaba en sus alforjas, le enseñó el fragmento original de sus declaraciones para que lo leyese.

Una, dos, tres… diez… veinte veces leyó el pasaje Dorotea, y con cada lectura sentía que el mundo se deshacía bajo sus pies: miraba al cura y al barbero con estupor; observaba el lugar donde se hallaba; remiraba a los hombres que le hablaban y que veían cómo el color vivo de sus mejillas mudaba por el de una palidez mortecina; se llevaba las manos a la cabeza y repetía con insistencia «no puede ser», «no puede ser»…; finalmente, víctima del paroxismo, se desmayó y quedó como muerta a los pies de quienes le habían revelado tan angustiosa verdad.

Durante un instante, que sintieron como dos eternidades, los hombres se quedaron petrificados tras la escena de los aspavientos y posterior desmayo de Dorotea. Cuando volvieron en sí, la recogió el barbero con cuidado y la acostó de manera que pudiese estar cómoda. Mojó un paño en el arroyo y fue pasándolo de manera delicada por su frente y sus mejillas. No pudo evitar sentirse atraído por aquel rostro tan bello, que de buena gana hubiese besado con la mayor de las ternuras; pero la presencia del cura frenaba cualquier intento.

Este, que no atendía a las miradas melosas de su compañero, tras invocar a alguna autoridad celestial en materia de confusiones para que arreglase lo de la joven desmayada, se ocupaba en pasar las hojas del libro que tenía entre sus manos. Releyó el capítulo 6 y continuó con el 7, el último en el que aparecía junto al barbero. Cuando pensaba que tras el séptimo ya no había nada más, comprobó con asombro que había un capítulo 8, un noveno, un décimo… y así hasta llegar al 27, todos escritos en célebre prosa.

Confundido y descolocado por el hallazgo, volvió nuevamente a solicitar el amparo a la autoridad celestial de las confusiones, pero esta vez para que le atendiese a él. Recordaba haber salido de la aldea con siete capítulos redactados y podía asegurar por la Sagrada Escritura que nadie, ni siquiera él, había tocado el libro hasta ese momento. Le venía a la memoria la voluntad que tuvo de cogerlo en la venta, pero le entretuvieron el ver a Sancho e idear un plan de salida para don Quijote hasta el punto de olvidar su propósito. Y ahora, sin saber cómo ni por qué, veía ante sí los primeros veintisiete capítulos ya escritos.

En ellos, no solo estaba escrito todo lo que Sancho Panza les había contado, sino que, además, se daba puntual relato de cuanto el indolente editor de esta adaptación ha omitido. Así, pudo saber por el libro qué ocurrió con los frailes de San Benito y cómo la herida en la oreja de su vecino se la produjo realmente un encuentro armado que tuvo con un vizcaíno, y no como resultado del golpe que se dio contra un molino de viento, como se cuenta en esta mentirosa edición; y conoció lo ocurrido con los encamisados y con el pobre barbero al que asaltó don Quijote para robarle su bacía, a la que denominó Yelmo de Mambrino. De todo cuanto leyó, nada le causó más espanto que la liberación de los galeotes, que descubrió en el capítulo 22 y que, tras su lectura, lo llenó de zozobra, pues aquellos parajes donde se hallaban eran adecuados para que se escondiesen estos delincuentes.

Cuando quiso leer el 28, comprobó que el resto del libro tenía las páginas en blanco. Le costó entender el porqué hasta que una chispa inspiradora le dio la respuesta: el resto de la obra quedaba todavía por escribirse; o sea, que ahora mismo vivían en una suerte de capítulo vigésimo octavo que se estaba redactando en ese instante.

Hubiese compartido de buen grado sus hallazgos con el barbero, pero su miedo a los galeotes había llenado de inquietud su ánimo y solo deseaba buscar la manera de concluir aquella estancia en el que ya había dejado de ser para él edénico lugar.

Cura: ¿Se recupera?

Barbero: Sí, parece que poco a poco vuelve en sí.

Anochecía cuando Dorotea pareció coger algo de tino. El cura estaba intranquilo porque Sancho no aparecía y poca gracia le hacía tener que pasar la noche en ese sitio; al barbero, en cambio, no le desagradaba la idea de estar más tiempo junto a la diosa, aunque reconocía que deseaba saber cuanto antes en qué iba a parar la embajada de Sancho. En estos y otros pensamientos andaban los hombres cuando la oyeron:

Dorotea: Dios mío, pero cómo he podido equivocarme tanto; cómo mi desesperación me ha conducido a este desatino…

Cura: De momento, no tiene que sentirse perdida: está con nosotros, que será lo mismo que estar con sus ángeles custodios. En lo de la pertenencia a un libro, creo que lo mejor será que siga en este hasta que tenga la seguridad de que hay otro que se adecúe a sus necesidades. ¿Quién sabe si no será esa Segunda parte en la que tantas expectativas ha depositado? Siga, pues, de momento, con nosotros, no vaya a ser que por ir donde no debe acabe sus días en algún remoto cajón de imprenta, desdeñada por cajistas, impresores o, lo que es peor, por amigos póstumos del autor, que gustarán de convertir en nada lo que ahora es a nuestros ojos algo hermoso y digno de ser contemplado.

7·3. La princesa Micomicona…

Agradeció Dorotea las amables palabras del cura, aunque no pudo evitar echarse a llorar. Trataron de consolarla con nuevas y reconfortantes palabras. Como la noche ya era cerrada, decidieron dormir y esperar a las nuevas que consigo traería el octavo día de la segunda salida, el cual comenzó, muy temprano, con la voz de Sancho llamándolos a gritos después de no haberlos encontrado donde los dejó.

Respondió el barbero a la llamada, replicó el escudero con un «¿dónde están?», contestó el otro con un «por aquí», y así, entre un «te oigo», un «ya llego» y un «te veo», vinieron a encontrarse. Al grupo se sumó el cura, quien preguntó por don Quijote. Dijo Sancho que lo halló vestido únicamente con una camisa, flaco, amarillo, muerto de hambre, suspirando y con la intención de no presentarse ante su señora hasta que no hubiese hecho alguna hazaña que lo hiciese merecedor de estar frente a ella; con lo que, según él, se ponía en peligro el que su amo acabase rey, emperador o, si no quedaba más remedio, arzobispo.

Cura: Por eso no penes, Sancho, que ocasión para atender ese tema ya habrá.

Al rato apareció Dorotea envuelta en una gran manta que le cubría todo el cuerpo.

Sancho P.: (entrecortado) ¿Y ella…?

El cura, que por su miedo a los galeotes había dormido menos de lo que acostumbraba, aprovechó las horas nocturnas para idear un plan en el que tenía cabida la recién llegada Dorotea.

Cura: (con rapidez) ¿Ella? Ella es la solución…

No entendió Sancho la respuesta; pero antes de pedir al sacerdote que fuese más explícito, se apresuró este a pedir al escudero y al barbero que los dejasen solos, pues ella había pedido confesarse, como devota cristiana que era, porque hacía muchos días que no había podido cumplir con la obligación de la confesión. Nada dijo Sancho al respecto; y, con mucho respeto, tanto él como el barbero se retiraron.

El religioso puso enseguida al corriente a la joven sobre quién era don Quijote y cómo había ido a parar a aquella sierra; le recordó lo que el barbero le había dicho acerca de quiénes eran ellos y por qué estaban allí; le previno sobre Sancho y le pidió su ayuda para sacar de su penitencia al desafortunado caballero andante. Para ello, solo tenía que hacer el papel de doncella menesterosa que solicitaba los servicios de don Quijote. De esta manera, podrían sacarlo de donde estaba y llevarlo a su aldea, ya que, como caballero andante que era, no podía negarse a concederle lo que le pedía una doncella de su calidad. A esta circunstancia se le venía a sumar otra imprevista: que el penitente se sentía obligado a cumplir con una hazaña meritoria para presentarse ante su dama, y atender a una necesitada bien podía ser un motivo que le ensalzase a los ojos de su Dulcinea.

Enterada a grandes rasgos de la situación y del asunto, Dorotea se ofreció a ejercer el papel asignado en la venta al barbero, pues tenía a su favor el que era mujer y, sobre todo, que era una figura pastoril; o lo que es lo mismo: una cortesana de la vida real disfrazada de pastora, según era el tratamiento habitual que los autores del género daban a sus personajes. Como cortesana que era, pues, tenía algún conocimiento de los libros de caballería y de cómo pedían los favores las damas que habitaban en sus páginas.

Cura: No se diga más, pongámonos en marcha y concluyamos cuanto antes la empresa que nos ha traído hasta aquí. Zanjada esta, le ayudaremos en lo que podamos a que se aloje convenientemente en estas páginas o, si lo prefiere, a que embarque en el título que le apetezca.

Agradeció Dorotea al cura su propósito de ayuda y enseguida mostró su disposición para poner en práctica el papel de princesa Micomicona, la cual venía a reclamar a don Quijote que liberase su reino de un malandrín.

Preguntó el cura si tenía con qué caracterizarse y le ofreció la posibilidad de hacer uso del disfraz de dama que se había agenciado en la venta, pero ella lo rechazó porque tenía con qué ser la más alta y distinguida princesa. Lo que alegró al que ya estaba de por sí muy feliz al ver cómo la fortuna no le estaba siendo adversa en su propósito de concluir con la penitencia de don Quijote y regresar cuanto antes a la aldea.

Mientras Dorotea se dirigía hacia la mula con la que había llegado hasta ese paraje, el cura, para no levantar sospecha alguna en Sancho por la rápida confesión, demoró su encuentro con el barbero y Sancho un buen rato. Cuando consideró que la espera era la conveniente, se unió al escudero y su vecino, quienes charlaban sobre cuestiones que no vienen reflejadas en los Anales de la Mancha y que, bien mirado, importan poco a nuestro cuento, pues basta con que su narración no se salga ni un punto de la verdad.

Entre unos árboles que estaban bastante juntos, alejada de cualquier mirada y con su mula como biombo, Dorotea sacó de una alforja una mantilla, que se puso sobre un pañuelo de cabeza que en la otra había. Lamentó no tener a mano un sombrero de fieltro con el que fijarla, por lo que, con ingenio y unas trabas, la dispuso de tal manera que formase con la toca una sola pieza.

Luego, se puso una blusa y se anudó con un lazo la cinta del cuello. Por estar tanto tiempo en las alforjas, las mangas estaban aplastadas y no fue poco el tiempo que invirtió en lograr que mostrasen el aspecto abullonado propio del modelo. Recubrió su escote con un pañuelo mayor que el de la cabeza y cruzado, y todo lo sujetó con un justillo de lana que amarró con toda la fuerza que le era posible aplicar sin romper las cintas, los ojetes o, por exagerar, sus costillas. Cubrió sus piernas, primero, con un zagalejo de lino blanco; luego, por encima, con una larga falda que le llegaba a los pies, los cuales cubrió con unos zapatos planos de piel vuelta negra.

Aunque con celo había guardado todas estas prendas para cuando llegase a la Segunda parte de La Galatea o, si no era posible, a las páginas de algún libro donde le diesen la consideración merecida, no le pareció improcedente usarlas ahora, pues siendo el padre del libro que dejaba y el del libro en el que estaba la misma persona, cabía la posibilidad de que su amable disposición para «despenitenciar» a don Quijote se viese recompensada con algún protagonismo mejor en la esperada segunda novela pastoril.

Cuando Dorotea terminó de vestirse y engalanarse con un collar a juego con dos zarcillos, se presentó ante los tres hombres como la más distinguida y hermosa dama que jamás habían visto.

Cura: Te respondo, Sancho: esta es la heredera del gran reino de Micomicón, la cual viene en busca de tu amo para pedirle un favor: que acabe con un gigante que amenaza a las gentes de su nación.

Sancho P.: (postrándose de rodillas y besándole las manos) Bendita sea su llegada; bendita si con ella movemos a mi amo a que mate a ese gigante y luego, como premio, logramos que se case y abandone de una vez por todas la idea de ser arzobispo, porque yo veo que eso no es conveniente…

Barbero: No te preocupes por eso ahora, Sancho.

Sancho P.: A propósito, que no sé cómo se llama esta señora ni cómo me he de dirigir a ella.

Cura: Ella es la princesa Micomicona. Llamándose su reino Micomicón, está claro que ella sea Micomicona, ¿no te parece?

Sancho P.: Así debe ser. Lo que me maravilla de todo es que lo que idearon como farsa en la venta ahora sea tan real como nosotros. Sin duda alguna que Nuestro Señor ha visto buenas intenciones en lo que íbamos a hacer y ha querido socorrernos.

Barbero: (socarrón) Sin duda alguna, amigo Sancho; sin duda alguna que así ha tenido que ser…

Subieron todos sobre sus caballerías y tomaron el camino que les conduciría hasta don Quijote. Todavía no había llegado el Sol a su punto más alto.

7·4. Encuentro con don Quijote…

A primera hora de la tarde, se detuvo el grupo para almorzar y pasar la hora de la siesta. El sumo respeto que el escudero debía a tan principal dama y la timidez que le producía su condición femenina y su belleza, hicieron que fuese parco en el hablar, más parco en el comer y parquísimo en preguntar. En eso de la parquedad, no se quedaba en zaga el barbero, pues la misma perturbación que a Sancho le causaba Dorotea. El cura, mirando al trasluz las páginas en blanco de su Quijote, era quien parecía estar más al margen de los muchos silencios que se producían.

Dorotea, acostumbrada a la fascinación que su hermosura causaba y confiada en las buenas intenciones de los civiles, trataba de aderezar el almuerzo con algún relato caballeresco que recordaba y que contaba como si fuese un hecho histórico tan cierto -les aseguraba- como que don Quijote era el elegido para liberar a su reino.

La tarde empeoró con ciertos nubarrones y algunas lluvias que obligaron a demorar la salida hasta que escampase, lo que ocurrió cuando ya iban cayendo las horas vespertinas, de manera que reanudaron el camino cuando el Sol iba despachando lo que le quedaba de jornada y decidieron esperar al día siguiente para dar con don Quijote cuando cambió su turno con la Luna.

Al día siguiente, el noveno de la segunda salida de don Quijote de su aldea, volvieron al camino con paso diligente para dar cuanto antes con el penitente y terminar con el asunto que les había traído hasta aquellos parajes.

No llegó a las dos horas cuando descubrieron a don Quijote entre unas peñas. Estaba vestido, aunque no armado. Tan pronto como lo vieron, Sancho informó a Dorotea de que aquel era su amo y esta, sin dudarlo ni un instante, se adelantó al grupo, con destreza se bajó de la mula, con rapidez cogió la mano de don Quijote y, arrodillada, dijo de manera rimbombante:

Micomicona: De aquí no me levantaré, ¡oh, valeroso y esforzado caballero!, hasta que su bondad y cortesía me concedan lo que voy a pedirle, lo cual redundará en su honra y fama, y favorecerá a esta desconsolada y agraviada doncella que ante usted se postra. Y si es usted quien por ahí dicen que es, tiene la obligación de hacer buena la fama de su nombre y remediar la desdicha que me aqueja.

Quijote: No le responderé, hermosa señora, ni consentiré que diga nada más hasta que no se levante.

Micomicona: (incrementando su dolor) No, señor, no me levantaré si no me concede lo que le pido.

Quijote: Considérelo concedido y otorgado, siempre que no vaya contra mi rey, mi patria y mi señora.

Micomicona: No será lo que pido contrario a lo que usted defiende.

Mientras hablaban, Sancho bajó de su jumento y se acercó poco a poco a su amo. Cuando vio la ocasión, le dijo al oído:

Sancho P.: Puede concederle sin problema alguno lo que le pide, que para usted será una bagatela: matar a un gigante que tiene temerosa una nación. Poca cosa, como ve… (Don Quijote aguzó el oído) Quien se lo pide es la princesa Micomicona, reina del reino Micomicón, que no sé dónde está, pero por el nombre bien parece que es lejano y extraño.

Quijote: (susurrando) Eso importa poco, que yo haré lo que estoy obligado a hacer aunque tenga que ir al confín del mundo a sabiendas de que no he de volver. (Dirigiéndose a la doncella en voz alta) Levántese, por favor, que ya he dicho que le concedo lo que me ha pedido. Ahora soy yo quien le pide que me cuente de qué va su petición.

Micomicona: Le ruego, señor, que se venga conmigo y que no se entremeta en ninguna otra aventura ni solicitud hasta que haya matado a quien ha usurpado mi reino. Por el camino, que no será breve, tendré tiempo de darle cuenta con más detalle de cuanto usted quiera saber y yo sepa narrar.

Quijote: Hágase como usted dice, señora; por lo tanto, atienda a mi sugerencia y destierre de una vez para siempre su melancolía, y alégrese por saber que en breve volverá a estar sentada en el trono de su reino. No perdamos, pues, más tiempo y encaminémonos hacia su lugar, que en la tardanza dicen que suele estar el peligro.

Quiso la doncella besar las manos de su salvador, pero don Quijote, que era comedido, no lo consintió. Cuando se volvió para pedir a Sancho que preparase a Rocinante y que le armase, vio la figura de sus dos buenos vecinos, el cura y el barbero, que se habían quedado rezagados de la escena.

Quijote: Sancho, o me engañan mis sentidos o aquellos son Pedro Pérez, el cura de nuestra aldea, y el maestro Nicolás.

Cura: (con adulación) Qué gratísima alegría es hallar en medio de estas piedras y árboles a mi compatriota don Quijote de la Mancha, flor y nata de la gentileza, amparo y remedio de los menesterosos y quintaesencia de los caballeros andantes.

Decía esto mientras se bajaba de su caballo y abrazaba la pierna izquierda de don Quijote, quien, asombrado por el reencuentro con sus vecinos, se hallaba en la peor de las confusiones.

Quijote: Mi buen Pedro, amigo, y mi no menos bueno Nicolás… Sin que me disguste el verles ahora aquí conmigo, no puedo dejar de sentirme extrañado por la presencia de ustedes, pues: o a dos pasos debe estar nuestra aldea y hemos debido estar cabalgando en círculo mi leal escudero y yo, o debemos al azar, que preside los días de los hombres con más firmeza de la que deseáramos, esta presencia, tan grata como desconcertante.

Cura: Ni lo uno ni lo otro: lejos estamos de nuestro lugar natural y no ha sido la casualidad, sino la intencionalidad, la que nos ha conducido hasta ti, aunque algo de fortuna tuvimos al toparnos con Sancho…

Nada había en ese momento que pudiese alterar la atención de los cuatro hacia lo que el cura, con sus dotes retóricas, les contaba, lo cual fue recogido en los ya tantas veces citados anales manchegos, donde se escribe que dijo:

Cura: Al poco de salir usted a cumplir con la necesaria misión de deshacer agravios, enderezar entuertos, enmendar sinrazones, resolver abusos y satisfacer deudas, como se cuenta, llegó a la sacristía de nuestra humilde iglesia esta dama, que se identificó como la princesa Micomicona. La angustia se reflejaba en su rostro; el miedo, en sus palabras; y, en toda ella, la voluntad de hallar a don Quijote de la Mancha, pues lo necesitaba como el mismo aire y, el agua, los peces. Le dije que desconocía dónde estaba, pero que, sin duda alguna, estuviera donde estuviese, Dios estaría bendiciendo su determinación de poner justicia donde no la hay. Me contó que su reino, Micomicón, tan cristiano o más que el nuestro, estaba bajo la dominación de un gigante tan cruel como pagano, y que era menester, tanto mío, como padre de la Iglesia, como de don Quijote, el más cristiano de los caballeros, resolver lo que sin duda ante Dios era un daño inadmisible. Entendí sus razones, las compartí con el barbero y los tres, tras yo dar cuenta a su sobrina de lo que íbamos a hacer, salimos en su busca. Preguntamos, nos perdimos, volvimos a la senda correcta y acabamos, quizás por ese azar que cita, mi caro vecino, en la venta, donde no acabó la suerte de ponernos en su pista haciendo que su fiel escudero, nuestro buen Sancho, apareciese y, con ello, nos iluminase el camino donde, al cabo, podernos postrar ante su ilustre figura. He cumplido con el deber de mi cargo al traerle a la princesa; debería usted cumplir con el suyo. De esta manera, habremos dado buena cuenta de nuestras obligaciones con Nuestro Señor.

Dichas estas palabras, se retiró el cura un momento del grupo para orar en silencio, pues sentía que, a pesar de toda la carga de buenas intenciones que le había llevado a buscar a su vecino para devolverlo a su aldea y sanarlo hasta donde fuese posible, se había excedido en el incumplimiento del segundo mandamiento. Pidió a Dios que lo perdonase y que atendiese a la bondad de su propósito.

Mientras tanto, admirados quedaron el barbero y Dorotea al ver cómo el cura había encajado la presencia de Micomicona en la farsa que estaban representando; Sancho, en cambio, no las tenía todas consigo: aquella era, sin duda, la princesa que decía ser, pero no venía de la aldea, como el cura decía. Le inquietaba la idea de que el cura hubiese mentido, pues sabía desde muy pequeño, porque así se lo enseñaron sus padres y sus abuelos, que los sirvientes de Dios, y Pedro Pérez, su vecino, era uno de ellos, no cometían pecados porque estaban para perdonarlos y dar ejemplo para no caer en ellos.

No había terminado de dar forma a esta inquietud cuando del abismo de su memoria resurgió la pregunta que no les había podido hacer a sus vecinos en la venta, «¿Qué hacen aquí?», pero enseguida él mismo se encargó de envolverla en plomo para que volviese al fondo, pues recordaba la advertencia del cura, a la salida de la venta, de que no debía hacer ni decir nada que pudiese complicar la iniciativa más de lo que ya era y tenía muy presente su promesa de coserse los labios y atarse las manos cuando le llegase a su entendimiento la voluntad de decir o hacer algo que estropease el propósito del viaje.

Don Quijote, que interpretó la retirada del cura como una necesidad que este tenía de decirle al Señor que había cumplido con su misión y de darle las gracias por permitir su cumplimiento, se dirigió a Dorotea:

Quijote: Señora mía, guíenos por donde más le apetezca. Sus pasos ahora serán los míos.

Micomicona: Sigamos al señor cura, que él será siempre mejor guía que cualquiera de nosotros.

Barbero: De momento, yo creo que lo mejor será salir de aquí y coger el camino principal hacia Micomicón.

Quijote: (con cierta sorna) ¿Y sabe usted llegar hasta allí?

Barbero: No, señor, pero sé que, por lo menos, fuera de estos parajes intrincados se ha de hallar la vía adecuada…

Quijote: (con media sonrisa) Ágil has estado en tu respuesta, maestro Nicolás. Salgamos por donde hemos venido. Y dígame, señora, ¿es reino con puertos el suyo? ¿Dista mucho de donde nos hallamos?

Micomicona: Lejos está, mi señor, ni en esto ni en otra cosa diré cosa que no sea cierta. Un año hace que salí del puerto adonde llegué tras un año de atravesar cordilleras más altas y picudas que esta.

Quijote: ¿Dos años dura la travesía?

Micomicona: Tres, pues estuve un año atravesando un desierto de punta a punta. Mi reino se halla en un extremo.

Quijote: Fascinante geografía es la que vamos a tener que atravesar, Sancho, para liberar al cristiano reino de Micomicón.

Sancho P.: Siendo princesa como es, señor, sin duda que ha contado con los medios adecuados para hacer el recorrido; pero, ¿con cuáles contamos nosotros? Si tres años tardó ella en llegar, ¿cuántos nos llevará a nosotros acercarnos siquiera hasta las puertas de su reino?

Quijote: Que eso no te frene, Sancho, pues contaron los caballeros andantes con artilugios mágicos para desplazarse de un lado a otro del mundo en lo que dura una noche.

Sancho P.: ¿Y los nuestros, señor? ¿Dónde están esos aguiluchos mágicos que nos llevarán por los cielos hasta donde debe reinar esta principal señora?

Quijote: ¿Aguiluchos, Sancho? ¡Artilugios!

Sancho P.: Y, ¿qué es eso?

Y don Quijote, con encomiable pedagogía, contó a su escudero qué era un artilugio y cómo se podían hacer esos viajes de un sitio a otro sin apenas darse uno cuenta. Todo lo completaba con pasajes de las novelas de caballería que conocía al dedillo y que sacaba a colación para demostrar a su escudero que, del mismo modo que había encantadores contrarios a ellos, había sabios que aplicaban sus artes benefactoras en pro de los caballeros de nobles principios como él. Finalmente, lo tranquilizó diciendo que la gran Urganda lo protegía y que, por lo tanto, no dudaría en aparecerse para ayudarles cuando lo considerase oportuno.

No poco se entretuvieron el barbero y Dorotea al escuchar la conversación del amo y su escudero; diversión a la que se terminó sumando el cura, quien, tras haber purgado sus excesos, se unió al grupo.

Barbero: Salgamos de este lugar, pues todavía no es el mediodía y siempre será mejor hacer noche más cerca del camino principal que entre estos follajes.

Quijote: ¿Y usted, señor cura, sabe dónde está el reino de Micomicón?

Cura: ¿Micomicón? ¿Y quién no sabe dónde está el célebre reino de esta princesa? Para alegría nuestra, al conocido lugar donde habitó el sabio Micomico se llega a través de una ruta que atraviesa nuestra aldea. No hay más que ponerse en la puerta de nuestra iglesia y siguiendo todo recto el camino del Sur, se podrá llegar hasta la costa tras varias jornadas de viaje. Se toma un barco…

Dorotea, temerosa de que el cura comenzase a dar unas indicaciones contrarias a las que había dado a don Quijote, empezó a dar lamentos histriónicos:

Micomicona: Ay, mi Micomicón; ay, mi reino añorado; ay, qué lejos te siento y qué cerca estás en mis recuerdos. Tres años… ¡tres!… que no te veo. Qué triste fue mi año ¡por mar!; qué penosos los doce meses ¡a través de las cordilleras!; qué cuarenta y ocho semanas de pena ¡atravesando el desierto!

El cura entendió las subidas de voz geográficas:

Cura: No tema, señora; nada debe temer. Ya tiene para usted el servicio del más grande de todos los caballeros que jamás ha habido ni habrá. Ninguna distancia le achantará; no le detendrá antes ningún obstáculo, ya esté en el más bravo de los mares, o en la más cortante de las cordilleras o, si me apura, en el más árido de los desiertos, que todo esto deberá atravesar la estrella más brillante de la caballería andante.

Con estas palabras, aplacó la princesa sus dolientes ayes, pues entendió que el cura se había quedado con la copla y a don Quijote ni el primer verso le debía haber llegado, pues se entretenía, en medio de las loas del sacerdote, en terminar de ponerse la armadura con la ayuda de Sancho.

Ni un minuto más quisieron estar en el sitio y emprendieron la marcha cuando faltaba ya muy poco para que el Sol llegase a la cima de su jornada. Quiso el cura desandar lo que ayer anduvieron, pero don Quijote, que en sus ratos de ocio penitente debió dar rienda suelta a su faceta más andante, recomendó que tomasen un desvío que les ahorraba más de media jornada, de manera que por la noche ya podían estar en la vía principal.

Todos se alegraron por la buena nueva y, por el afán de estar ya fuera de allí, comenzaron a ir con paso ligero; tanto, que durante un buen trecho no pudieron casi ni hablar. Si no hubiese sido por el correr justo de la mula de Dorotea y del jumento de Sancho, en nada hubiesen estado en su destino.

Tras dos horas y algo más de camino recorrido, decidieron hacer un alto para comer algo y descansar, para retomar luego, con nuevos bríos, el propósito de estar donde querían antes de que la noche les asaltase. Pidió entonces don Quijote a Dorotea que tuviese a bien contarle algo más sobre la empresa que en su reino iba a emprender.

7·5. La ira quijotil…

Así lo hizo Dorotea, quien, como conocedora de los libros de caballería, se inventó sobre la marcha un breve relato sobre un gigante llamado Pandafilando de la Fosca Vista que esperó la muerte de su padre, el muy cristiano rey Tinacrio, para invadir su reino y desposarse con ella; y que ella, en el lecho de muerte de su progenitor, le prometió salir en busca de don Quijote para liberar a la nación de la tiranía del gigante pagano. Añadió también que su padre le dejó dicho que si quisiese casarse con ella el libertador de su tierra, que aceptase sin réplica alguna y le diese la posesión de su reino para que juntos gobernasen.

Quijote: Eso último no ha de pasar, porque mi corazón pertenece a quien me tiene ocupada la memoria, cautiva la voluntad y perdido el entendimiento; aquella a quien entrego el fruto de hazañas como las que llevaré a cabo para que recupere el estado que le corresponde.

No le pareció bien a Sancho el no querer casarse de su amo:

Sancho P.: (enojado) ¡Usted debe estar loco, señor! ¿Cómo es posible que se niegue a casarse con una princesa tan importante como esta? ¿Piensa que la fortuna le dará otra oportunidad como la que ahora se le ofrece? ¿Acaso es esta princesa menos hermosa que su señora Dulcinea? No, señor, ni muchísimo menos; es más, puedo asegurarle que su dama no le llega ni a la suela de su zapato. Pero usted no lo quiere ver y lo que yo veo es que tengo que dar por perdido mi condado. Cásese, hombre, cásese y tome ese reino, que le entregan sin pedir nada a cambio. Sea rey y, luego, hágame marqués. Déjese de complicar las cosas y atienda a lo que es de sentido común.

Don Quijote, que no pudo soportar las blasfemias contra su señora Dulcinea ni el tono grosero del discurso de su escudero, se levantó de donde estaba, cogió el lanzón y sin decir palabra le dio dos golpes que hicieron que Sancho Panza cayese derrumbado de su asiento; y hubiese seguido golpeándole su amo si no fuese porque Dorotea le pidió que no le diese más.

Quijote: (iracundo) Ya está bien de que te dirijas a mí sin ninguna consideración y con excesivas confianzas. ¿Acaso piensas, villano ruin, que todo es que te equivoques tú y que te perdone yo? No, palanquín descomulgado, olvídate ya de eso. Responde, ganapán sinvergüenza, ¿quién crees que da el valor a mi brazo para que yo consiga mis victorias? ¿Eh? Venga, habla, lengua viperina. ¿Quién es el que ha ganado este reino y ha cortado la cabeza al gigante Pandafilando, y te ha hecho marqués, que todas estas cosas ya doy por hechas? Pues para que lo sepas, todo eso es obra de Dulcinea, quien utiliza mi brazo como instrumento para lograr estas hazañas. Ella pelea en mí y vence en mí; yo vivo y respiro en ella. Mira que eres un hijo de puta desagradecido, pues respondes a una buena obra hecha para ti hablando mal de quien te la hizo.

Oyó Sancho Panza lo que su amo decía y se levantó como pudo para ponerse detrás de Dorotea. Desde su fortín, le dijo:

Sancho P.: Dígame, señor: si ha previsto no casarse con esta princesa y, por lo tanto, no va a conseguir el reino, ¿cómo me va a hacer marqués? De eso es de lo que me quejo: si usted no se casa no podrá darme nada. Cásese, ahora que tenemos a esta reina a mano, y después, si lo desea, vuelva con mi señora Dulcinea. Y perdone lo de la belleza, que no las puedo comparar porque nunca he visto a Dulcinea.

Y se calló inmediatamente el escudero ante su metedura de pata. «Bocazas», pensó el cura; el barbero, «parlanchín»; y Sancho, con los ojos cerrados, se fustigaba llamándose: «tolete, singuango…».

Quijote: ¿Cómo que no la has visto, traidor blasfemo? ¿No acabas de traerme ahora un recado de su parte?

Sancho P.: Lo que digo es que no la he visto tan despacio como para notar todas las particularidades de su hermosura, que así, a bulto, me parece que está bien.

Micomicona: Dejemos ya este asunto. Sancho, acércate a tu amo y bésale la mano; pídele perdón y procura estar en el futuro más atento a tus alabanzas y vituperios, y no vuelvas a hablar mal de la señora del Toboso, a quien no conozco y a quien envidio, sin duda, por ser dueña del corazón más valiente que hay en la tierra. Ten confianza; si Dios quiere, no ha de faltar un reino del que seas rey.

7·6. Sancho cuenta su visita a Dulcinea…

Sancho se dirigió cabizbajo hacia su amo y le pidió la mano, quien se la dio con semblante serio; y después de habérsela besado y pedirle perdón, don Quijote le dio la bendición. Volvió a reiterar sus perdones y, el amo, sus bendiciones; y si no fuera porque el asunto pudo llegar a más, la escena que se ofrecía a los que la contemplaban era, hasta cierto punto, cómica: se inclinaba Sancho, extendía la mano su amo, la besaba el escudero y pedía perdón, bajaba la mano don Quijote, se erguía el escudero y su señor subía de nuevo la mano para ponerla sobre la cabeza del perdonado, daba su bendición, bajaba la mano y Sancho, de nuevo, se inclinaba, extendía su amo la mano… Los dos parecían figuras de un reloj de cuco.

Entre una cosa, la otra, un mirar al cielo para intuir la hora, un subirse a los caballos y un reanudar la marcha, se les presentó la hora nona y, con ella, las prisas y el deseo de no perder más tiempo.

La comitiva iba así: Dorotea y Pedro Pérez cabalgaban juntos; detrás, el barbero con su yegua, la cual, a la altura de su grupa, sentía los olisqueos de Rocinante; y al final iba el jumento de Sancho. Así marcharon durante un buen trecho hasta que don Quijote fue rezagándose poco a poco hasta situarse al lado de su escudero.

Quijote: Desde tu regreso, Sancho, no he tenido un momento para preguntarte más detalles sobre la misión que te encargué y la respuesta que trajiste.

Sancho P.: Dígame, señor, que le diré todo lo que desee saber y más, si fuera necesario; todo, con tal de que no me vuelva a confirmar con otros dos lanzones como los dados, que aún los recuerdo y, sin duda, recordaré en lo que me queda de vida.

Quijote: Mal cristiano eres, Sancho, porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho. Debes saber que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías. ¿Qué pie sacaste cojo, qué costilla quebrada, qué cabeza rota, para que no se te olvide aquel merecido castigo a tus palabras? Antes deberías agradecerme el mostrarte, aunque sea con el dolor del palo, que hay pocas virtudes sin prudencia; y quien es prudente, disimula el insulto. Así, pues, zanjemos lo de tus dolores y atendamos a los míos, que son más fieros, pues hieren en el corazón. Y dime: ¿dónde, cómo y cuándo hallaste a Dulcinea? ¿Qué hacía cuando la viste? ¿Qué le dijiste cuando te vio? ¿Qué te respondió? ¿Qué puso cuando leía mi carta? ¿Quién te la copió? Cuéntame todo lo que viste y es digno de saber, y no añadas o mientas por querer congraciarte conmigo, que lo pasado, pasado está y ahora estamos en otra cosa.

Sancho P.: Señor, como me pide que no le mienta, le diré que la carta no me la copió nadie porque no llevé ninguna carta.

Quijote: Ya me di cuenta. La vi junto a la armadura. Pensé que volverías por ella…

Sancho P.: (interrumpiendo) Y por el vale, señor. ¿Recuerda lo de los pollinos? Me dejé la carta a su señora y lo que debía entregar a su sobrina.

Quijote: Sí, lo recuerdo; deja de pensar en ti y compadécete de tu buen amo, que la magnanimidad es un peldaño que al cielo acerca el alma. ¿Cómo solucionaste el extravío de la carta?

Sancho P.: Eso no fue un problema, señor; no me hizo falta tenerla porque la recordaba de cuando usted me la leyó. Di con un sacristán que me la escribió y que me dijo que era la carta más bonita que jamás había visto, y eso que había leído muchas excomuniones.

Quijote: ¿La recuerdas todavía?

Sancho P.: No, señor. Tan pronto como la dicté, se me olvidó porque no me hacía falta recordarla. Al igual que esos alumnos que estudian para un examen y, una vez hecho, nada de lo estudiado logran conservar, quedando su cerebro en el mismo estado que antes de su preparación, lo mismo me pasó con su carta: la recordé, la dicté, la vi escrita y todo se me borró. Eso sí, entre lo de «soberana señora» y la firma puse en medio muchas «almas», «vidas» y «ojos míos» que ya quisiera para sí el más florido de los poetas.

Quijote: Bueno, sigamos. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la hermosura? Seguro que estaba ensartando perlas o bordando con hilo de oro.

Sancho P.: No, señor; la encontré ahechando trigo en un corral de su casa.

Quijote: Pues ten presente, mi ciego escudero, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tocados por sus manos; pero sigue y dime: cuando le diste mi carta, ¿la besó? ¿Hizo algún ademán cuando la recibió? ¿Qué hizo?

Sancho P.: Cuando yo se la iba a dar, ella estaba cribando y por no interrumpir su faena me dijo: «Pon esa carta sobre aquel saco, que no la puedo leer ahora».

Quijote: ¡Discreta señora, sin duda! Eso debió ser porque quería leerla despacio y recrearse con ella. Adelante, Sancho, dime: mientras ensartaba perlas, ¿qué habló contigo? ¿Qué te preguntó de mí? Y tú, ¿qué le respondiste? Acaba, cuéntamelo todo, que no se te quede nada en el tintero.

Sancho P.: Ella no me preguntó nada, pero, mientras cribaba, yo le iba contando cómo le había dejado a usted de penitente en estas sierras: desnudo de la cintura para arriba, durmiendo en el suelo, sin comer pan en manteles, sin peinarse la barba, llorando y maldiciendo su suerte.

Quijote: No ha sido acertado decir que yo maldecía mi suerte, porque la bendigo y la bendeciré todos los días de mi vida, porque me ha permitido tener la dignidad suficiente para amar a una alta señora como es Dulcinea del Toboso. Sigue contándome, Sancho: cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste una fragancia aromática y un no sé qué de bueno, que yo no acierto a darle nombre?

Sancho P.: Bueno, señor, no sé qué decir a eso tal como usted lo apunta, porque lo que sentí fue un olorcillo algo hombruno, que, sin duda, se debía al ejercicio que estaba realizando, que la hacía estar sudada.

Quijote: Sin duda, que debías estar resfriado o te debiste oler a ti mismo, porque yo sé muy bien a qué huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar… Sigamos: acabó de ensartar perlas o, como engañado afirmas, de limpiar el trigo y enviarlo al molino, ¿Qué hizo cuando leyó la carta?

Sancho P.: La carta, señor, no la leyó porque dijo que no sabía leer ni escribir. La rasgó en trozos pequeños y dijo que no quería que nadie la leyese para que ningún vecino del lugar supiese el secreto; y que le bastaba con lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que usted le tiene y de la penitencia que por su causa está haciendo. Finalmente, me dijo que le dijese que le besaba las manos y que tenía el deseo de verle, por lo que le suplicaba y mandaba que saliese de donde estuviese haciendo penitencia y se encaminase enseguida al Toboso, eso si no surgía alguna cosa que fuese más importante, claro.

Quijote: Hasta ahora, todo va bien; lo único que me llama la atención de todo esto es que en tres días, más o menos, has tardado en ir y venir desde aquí al Toboso, y eso que la distancia que hay da para muchas más jornadas de viaje. Sin duda, tuviste que ser ayudado por algún encantador amigo mío, quien te debió llevar volando sin que tú lo sintieses.

Sancho P.: (con disimulo) Eso ha debido ser. Seguro que fue uno de esos aguiluchos de los que usted habla el que me llevó y me trajo sin apenas darme cuenta.

Quijote: Artilugio, Sancho, artilugio; procura hablar disimulando tus carencias y, de paso, tu cortedad: ya te he dicho que esto no es cosa de aves, sino de mecánica. ¿Entiendes ahora cómo podremos llegar a Micomicón en un santiamén?

Sancho P.: (con humildad) Sí, señor.

Quijote: Y dime, mi buen escudero: ¿qué te parece a ti que debo hacer ahora sobre la petición de mi señora de ir a verla? Aunque yo me veo obligado a cumplir cuanto ella me manda, me veo imposibilitado para hacerlo por la promesa que he hecho a la princesa que con nosotros viene, y me obliga la ley de caballería a cumplir antes mi palabra que mi gusto. Por una parte, me acosa el deseo de ver a mi señora; por otra, me llama la gloria que he de alcanzar en esta empresa.

Sancho P.: No entiendo, señor, esa preocupación. Si con el artilugio es posible, en un mismo día, despertarse en una parte del mundo y acostarse en la otra, ¿por qué duda de lo que tiene que hacer? Vaya rápido, cumpla con celeridad, cásese con urgencia, apremie sus reinos, acuérdese de mí y regrese pronto para ver a su señora. ¿Cuánto tiempo le ha de llevar todo esto? ¿Una semana? ¿Dos, a lo sumo? Haga como le he oído decir al barbero alguna vez cuando cuenta las hazañas de nuestros soldados por Flandes: «vine con vino de Vini», dando a entender que la victoria fue tan rápida como excelente, y las suyas han de ser grandes ganancias, pues en un quítame allá vencerá a un gigante, un reino será suyo y conseguirá complacer a Dulcinea.

Quijote: (enfadado) ¿»Vine con vino de Vini», Sancho mentecato? ¿Y quién es Vini? ¿Qué tiene que ver la presteza con la viticultura, tolete? Me recuerdas a uno que se pasó años cantando a un tal Atomatito Rufián, cuando en realidad debía entonar «anda, maldito rufián». Lo que quieres decir es «veni, vidi, vici«, que significa «llegué, vi, vencí».

Sancho P.: No se moleste, señor, pero no sé por qué se empeña en corregirme si ha entendido a qué me refiero. Nada digo si me pide una aclaración, pero si sabe de qué le hablo, ¿por qué se muestra tan firme en su propósito de enmendarme? Viejo soy para aprender y solo sé lo que me enseñaron mis padres y abuelos, y lo que la vida ha querido que aprendiese, más con dolor que con bondad. No sé leer ni escribir. Tampoco sé para qué me pueden servir estas habilidades, pues ni me sanan, ni me dan descanso ni me alimentan. No sé si es cierto eso que les oigo decir que sana, descansa y alimenta el entendimiento, pero pertenezco al grupo de los que no tienen tiempo para otra cosa que no sea sobrevivir a los días y hacerlo de la manera más virtuosa posible. Desnudo nací y, al parecer, desnudo debo seguir hasta el día en el que Dios me llame. No me han mostrado otra realidad. Sé que existe, pero Dios ha querido que no pertenezca a ella; no, al menos, hasta que usted me dé ese gobierno prometido. Quizás entonces vea las cosas de otra manera y pueda escoger si prefiero las riquezas o si, por el contrario, es mejor quedarme como estoy. Me gustaría, señor, poder elegir; más que nada, porque quisiera saber qué se siente cuando uno tiene su futuro en las manos y puede decidir entre ir a un sitio o a otro.

Quijote: Escogiste venirte conmigo.

Sancho P.: ¿Y quién no lo haría, señor? ¿Cuántos como yo dirían no a la posibilidad de que sus vidas pueda cambiar? He hecho lo mismo que hizo mi padre; y este, lo que hizo mi abuelo; aquel, lo que mi bisabuelo; y así, hasta el origen mismo de los tiempos. Un día llega usted y me ofrece la posibilidad de cambiar el curso de un río que ha estado regando la misma plantación durante siglos. Si dejase las cosas como siempre han estado, mis hijos seguirían con la misma agua; y, quizás, sus nietos, y sus bisnietos, y sus tataranietos, y sus choznos. Yo moriría tranquilo porque he hecho lo que mis antepasados han hecho y mis descendientes vivirían tranquilos porque solo tienen que repetir lo que yo he hecho; pero, ¿y si del cambio surge una mejora? ¿No merece la pena intentarlo, señor? Al fin y al cabo, nada tengo que perder, salvo la vida, y esta podría perderla hasta de la manera más simple porque no es mía, sino de Dios, que es el dueño de todas las cosas.

Quijote: Has hablado como un sabio, Sancho, lo que demuestra que algo debes de tener en la mollera, aunque a veces no lo parezca…

A esto, nada dijo el escudero.

Quijote: Recuerda, Sancho, que un hombre no es más que un hombre si no hace más que un hombre; y si tú, a diferencia de los tuyos, has preferido venirte conmigo y buscar algo distinto a lo de siempre, ya has logrado con ello ser más que tus antepasados, lo que te ha de reportar grandes beneficios, pues siempre he oído eso de que la fortuna ayuda a los audaces. No poca audacia tiene lo que has hecho, querer cambiar el curso de ese río del que me hablas y que, sin tú saberlo, me ha traído a la memoria las célebres coplas del gran Manrique, cuando compara las vidas con los ríos; por eso mismo, porque tu resolución es arriesgada, la fortuna no debe serte esquiva, aunque desde que estás conmigo parezca que en nada te ha sido favorable.

Nada dijo el escudero, aunque ahora miraba a su amo con un brillo en los ojos diferente.

Quijote: (animándole) Mira, vamos a hacer lo siguiente: llegaré adonde está ese gigante de la manera más rápida posible, espero que nos ayude en el desplazamiento el mismo encantador que te llevó hasta el Toboso; le cortaré la cabeza, restauraré a la princesa en su trono y, sobre la marcha, me daré la vuelta para ir, más rápido todavía, si se puede, al lugar donde habita la luz que alumbra mis sentidos, a la que pediré disculpas por mi tardanza, que acabará dándomelas porque verá que lo hecho redunda en su gloria y fama.

Sancho P.: ¡Ay! Le oigo y solo pienso en que algo no debe ir bien en su cabeza. ¿Piensa caminar hasta Micomicón y dejar pasar y perder un casamiento tan beneficioso, que le dará como dote un reino? Calle, por el amor de Dios, y tenga vergüenza de lo que ha dicho; y tome mi consejo, que ya tengo edad para darlos: cásese en el primer lugar que haya cura; y si no, ahí está nuestro vecino, que lo hará de perlas.

Quijote: Mira, Sancho, si el consejo que me das tiene que ver con las facilidades para beneficiarte que tendré siendo rey, quiero que sepas que no necesito casarme para disponer de una parte del reino, pues antes de matar al gigante pondré como condición el que una parte del territorio sea mía; y siendo esta mía, como será, dime: ¿a quién crees tú que se la daré sino a ti?

Sancho P.: (contento) Ah, bueno, si eso es así, ya tiene clara mi respuesta a su pregunta: deje por ahora el ir a ver a mi señora Dulcinea y váyase a matar al gigante, y concluyamos este asunto, que, sin duda, será de mucho provecho.

A Sancho le apetecía concluir cuanto antes la conversación con su amo. Aunque la visita a Dulcinea había pasado a un segundo plano, temía que su amo volviese con el tema y terminase por averiguar la mentira.

Al atardecer del noveno día, tras varias horas de caminar por veredas, llegaron hasta un sitio muy ameno para pasar la noche. Comieron y hablaron hasta que el cansancio, que no tardó mucho en hacer presencia, reclamó su atención. Decidieron hacerle caso y, como pudieron, se acomodaron para pasar la noche.

Se cuenta en los Anales de la Mancha que, en medio del sueño, todos oyeron una dulce voz que cantaba otra tan anacrónica como bella aria llamada «Muerte de Amor». Ninguno quiso averiguar si oía dormido o despierto a Dorotea, que era la que interpretaba la pieza. Cuando el silencio se hizo, se limitaron a dar gracias a Dios por haberles mostrado, aunque fuese de manera tan breve, cómo es el cielo donde mora.

7·7. El joven Andrés de nuevo…

Amaneció el décimo día y nuestros protagonistas madrugaron para ponerse enseguida en camino. Poco les faltaba para llegar a la vía principal que les debía conducir a la aldea. Con suerte, pensaba don Quijote, estarían en breve embarcando rumbo al reino de Micomicón o, lo que era mejor, recibiendo la visita de Urganda o de algún mago sabio que les daría el remedio para acortar el largo viaje.

Algo más de una hora bastó para reconocer que estaban en la ruta que debía llevarles a su destino, el cual pasaba por la que hemos reconocido durante esta historia como la venta de Maritornes, aunque lo correcto sería decir que era la de Juan Palomeque el Zurdo, pues así se llamaba su dueño.

Pararon a media mañana un rato para descansar y observaron cómo alguien a lo lejos los miraba. En un visto y no visto, la figura empezó a correr hacia ellos. Al llegar donde estaban, se acercó a don Quijote y, abrazándole por las piernas, le dijo:

Andrés: ¡Ay, señor mío! ¿No me conoce? Míreme bien. Yo soy aquel mozo, Andrés, al que quiso liberar del que era mi amo, Juan Haldudo. ¿Me recuerda?

Enseguida lo reconoció don Quijote; y asiéndole por la mano, se volvió a los que allí estaban y les contó cómo se encontró al joven atado a un árbol mientras era azotado por su amo, que se negaba a pagarle lo que le debía. Relató, además, que gracias a la necesaria caballería andante a la que pertenece resolvió un mal como el que le aquejaba al muchacho.

Quijote: ¿No es verdad todo esto, hijo Andrés? ¿No notaste con cuánto imperio se lo mandé y con cuánta humildad prometió hacer todo lo que yo le impuse? Responde, no te turbes ni dudes en nada, di lo que pasó a estos señores para que caigan en la cuenta de lo provechoso que sería que hubiese caballeros andantes por los caminos.

Andrés: Todo lo que ha dicho usted es verdad, señor, pero al final las cosas salieron al revés de como usted se las imagina.

Quijote: ¿Cómo al revés? ¿No te pagó el villano?

Andrés: No, señor; no solo no me pagó, sino que, en cuanto desapareció usted de allí, me volvió a atar al mismo árbol y me puso como un Cristo. Me dio tanto que hasta ahora he estado curándome en un hospital del mal que me hizo, y no le echo a él menos culpa que a usted, porque si hubiese seguido su camino y no se hubiese metido donde no le llamaban, mi amo se hubiese contentando con darme una o dos docenas de azotes y luego me hubiese pagado lo que me debía; pero como usted lo deshonró y encolerizó sin venir a cuento, descargó sobre mí toda la furia que tenía y, encima, me quedé sin cobrar.

Quijote: Vaya, el error estuvo en marcharme de allí. No debí haberme ido hasta que no te pagase porque la experiencia dice que no hay villano que cumpla la palabra que da; pero, ¿te acuerdas, Andrés, que yo juré que si no te pagaba iría tras él y que lo hallaría aunque se escondiese en el vientre de una ballena?

Andrés: Sí, es cierto que lo dijo.

Y con un «ahora verás», se levantó muy deprisa y mandó a Sancho que preparase a Rocinante, que estaba paciendo.

Dorotea le preguntó a don Quijote qué era lo que quería hacer. Él le respondió que quería ir a buscar al villano para castigarle y obligarle a que le pagara a Andrés cuanto le debía. Ella respondió que no podía hacer eso porque había hecho una promesa: no entremeterse en ninguna empresa hasta acabar la suya.

Quijote: Es verdad. Deberás esperar, Andrés, a mi regreso, pues antes de ver a mi señora habré despachado este asunto. Eso juro y eso haré.

Andrés: No me creo ese juramento, aunque ya me da lo mismo. Lo que me importa ahora es llegar a Sevilla y ver si tengo algún hueco para América. Si tiene algo que me pueda comer y llevar, démelo, por favor, y quédese con su caballería andante.

Sacó Sancho un pedazo de pan y otro de queso, y se los dio al mozo.

Sancho P.: Toma, hermano Andrés, que a todos nos toca parte de tu desgracia.

Andrés: ¿En qué le toca a usted lo que a mí me afecta?

Sancho P.: En esta parte de queso y pan que te doy, que sabe Dios si me ha de hacer falta o no porque los escuderos de los caballeros andantes estamos sometidos a mucha hambre y a no poca mala suerte, y a otras cosas que se sienten mejor que se dicen.

Andrés asió de su pan y queso y, viendo que nadie le daba otra cosa, bajó su cabeza. Caminó un pequeño trecho y se volvió para decir a don Quijote:

Andrés: Y ahora, señor, por el amor de Dios, prometa usted, si puede, que si otra vez me encuentra, aunque vea que me hacen pedazos, no me socorra ni me ayude; déjeme con mi desgracia, que no será tanta como la que me ha de venir con su ayuda.

Dicho esto, el muchacho se echó a correr y desapareció muy pronto de la vista de todos los presentes. Don Quijote se quedó muy corrido con lo sucedido; Sancho no sabía qué decir ni qué pensar; y el resto hizo lo posible por no echarse a reír, para que la incomodidad de don Quijote no se acrecentase y respondiese a ella con su ira.